Questo reportage è stato pubblicato originariamente in Stiamo scomparendo – Viaggio nell’Italia in minoranza, il nostro primo libro, ora esaurito.

Puoi visitare il nostro shop, QUI, per esplorare tutti gli altri nostri libri, e ordinarli, se ti va.

Il cielo è plumbeo, la strada sale, s’aggomitola in tornanti e controtornanti, e sale, taglia un fitto bosco scosceso di pini e neve, e sale, fino a che la mia auto buca la coltre di nuvole. Qui sopra c’è il sole. Parcheggio. Mi tolgo le scarpe, indosso un secondo paio di calze sopra le calze, m’infilo gli scarponi. Mi guardo intorno. C’è solo un cane; lo seguo. Sto attento alle lastre di ghiaccio.

Ho il suo numero, ma il cellulare quassù non prende. Non ho il suo indirizzo, né so come sia fatto il suo volto.

Il cane – è l’unica forma di vita che ho incontrato dopo aver parcheggiato, ho pensato di seguirlo – mi guida fino a una casa e si ferma, si accuccia sulla neve, ha il pelo bianco e quasi si mimetizza. Decido di suonare il campanello. «Cercavo Franco Baudino».

Il viaggio ha avuto inizio tre giorni fa, di mattina, in un’aula sotterranea dell’Università di Torino. Matteo Rivoira e Aline Pons mi attendevano seduti, con uno degli enormi volumi dell’Atlante Linguistico Italiano aperto sul tavolo: c’è una carta geografica, non ci sono i nomi delle città; riconosco l’arco alpino, ad ovest c’è la Francia, individuo il Po e ne seguo il corso con gli occhi, fino all’altezza – credo – di Torino. La carta non è completamente muta: fradel surèla, c’è scritto a nord del grande fiume. Scavalcandolo, un paio di centimetri a sud, fratel surèla. Punto verso ovest, verso le Alpi Cozie e le Alpi Graie, frel surèla, frer sor, con gli occhi mi sposto ai piedi dei monti, quasi al confine con l’Auvergne e la Provenza, frair sorre, frair suore, fraire sorre.

Sulla carta sono disegnate le isoglosse, linee di confine che hanno tracciato i linguisti dopo aver percorso i luoghi, aver incontrato le persone, casa per casa, nei campi, nelle piazze, nelle botteghe, nelle fabbriche, nelle osterie e aver chiesto loro: come si dice qui, nella tua lingua, fratello, come si dice sorella, come le chiami le forbici, qual è la parola per indicare il vento, la pioggia, l’aratro, l’agnello, la lucertola, la morte, come declini il verbo sputare al presente indicativo, il verbo mungere, come si dice lunedì, giovedì, domenica, Natale, Pasqua. Se ne andavano in giro con un questionario – i linguisti, all’inizio del Novecento – e un quaderno su cui appuntarsi le risposte. Poi prendevano una carta geografica e sopra ci tracciavano le isoglosse unendo i luoghi in cui a un significato corrispondeva il medesimo significante, a un concetto la stessa parola.

Una a può diventare una e, se di mezzo c’è un fiume ostico da attraversare o una palude ora bonificata, un movimento di pochi millimetri in su e in avanti della lingua nel cavo orale, la a si trasforma in e e come tale viene tramandata, pronta a evolvere di nuovo.

«Che cosa sai dell’occitano?» Mi domanda per prima cosa Matteo Rivoira, che è caporedattore dell’Atlante Linguistico Italiano e ricercatore qui a Torino; la sua famiglia è originaria della Val Pellice.

Dico che so che è una lingua romanza, che deriva dal latino, come l’italiano. Che la lingua d’Oc è quella dei trovatori provenzali, della lirica cortese che fiorisce oltralpe appena scavalcato l’anno Mille, la lirica d’amore che poi si trasferisce in Sicilia, alla corte di Federico II, dove – in un certo senso – la letteratura italiana ha il suo periodo d’incubazione, prima di diventare matura e splendente in Toscana, con i poeti dello Stilnovo. Che è Dante che l’ha etichettata per primo, gli ha dato un nome: oc era il modo in cui i poeti del sud della Francia dicevano sì. So che nello zaino mi sono portato un volume di poesie di Arnaut Daniel, forse il più grande fra i trovatori di Provenza, nato a metà del XII secolo; un’edizione Einaudi, di quelle che portano i versi direttamente in copertina:

Ieu sui Arnatz qu’amas l’aura

e chatz la lebre ab lo bou

e nadi contra suberna.

Io sono Arnaut che stipa i suoi granai di vento

va a caccia della lepre con un bue

e nuota contro la marea che sale.

«Le varietà che classifichiamo come occitano» mi dice Rivoira, «sono parlate in un territorio molto vasto – che va dai Pirenei fino alle Alpi – da una fetta molto piccola della popolazione. In Piemonte in Alta Valle di Susa, Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, Valle Po, Val Varaita, Valle Maira, Valle Grana, Valle Stura, Valle Gesso, Val Vermenagna. E poi c’è un piccolo paese in provincia di Cosenza, Guardia Piemontese: l’hanno fondato dei profughi valdesi, fuggiti nel XII secolo da Bobbio Pellice, per la fame e le persecuzioni; laggiù, qualcuno parla ancora oggi il guardiolo, un occitano con influsso calabrese».

Aline Pons viene dalla Val Germanasca; mi racconta che ha finito da poco il dottorato, che la sua è una famiglia valdese e occitanofona, che lavora a uno dei fratelli minori dell’Atlante Linguistico Italiano, l’Atlante Linguistico Etnografico del Piemonte Occidentale. «Mia madre ha fatto parte del Movimento Autonomista Occitano, il MAO. Erano gli anni intorno al Sessantotto. In fondo, io credo, fu soprattutto una lotta contro l’emarginazione della gente di queste valli. E la lingua, la loro lingua diversa dal piemontese, veniva a taglio, divenne un’arma». Rivoira subito si accoda: «Tu immagina queste valli dove le strade, se erano arrivate, servivano alle ultime persone rimaste per scendere in pianura. Immagina questa gente sistematicamente considerata arretrata, piemontesi figli di un dio minore, senza risorse, senza simboli forti intorno a cui aggregarsi. Parlavano una lingua che non era l’italiano ma non era neanche il piemontese. Parlavano patois, si diceva così, dal francese patoier, gesticolare, da patte, zampa. Noi parliamo a nostro modo, hanno sempre detto loro, la generazione dei nostri nonni. Poi ecco che alla fine degli anni Sessanta, dalla Francia, arriva un intellettuale, un esiliato – mi riferisco a François Fontan – che prende questa emarginazione, che è anche linguistica, e la ribalta. Va in giro per le valli, di piazza in piazza, e dice al figlio del contadino, del pastore, del fabbro: guarda che tu non parli così perché sei più arretrato degli altri. Tu parli così perché sei l’erede di una grande civiltà che ha avuto inizio dall’altra parte delle Alpi, un millennio fa. La tua lingua non è quella della stalla, ma quella delle corti provenzali del Medioevo, dei trovatori, la prima vera grande lingua letteraria, dopo il latino, prima dell’italiano». «La riscoperta dell’occitano nelle nostre valli» continua Aline Pons «fu soprattutto riscatto sociale. Il riscatto dei nostri genitori, della loro generazione».

«La tua lingua non è quella della stalla, ma quella delle corti provenzali del Medioevo»

“MAO”, mi appunto sul taccuino; e, di fianco, con una freccia, “François Fontan”; per ricordarmi di chiedere qualche informazione in più in seguito

«Franco Baudino?»

Sì, avevo appuntamento con lui ma non riesco a contattarlo, il mio cellulare non prende, spiego alla signora – avrà una sessantina d’anni – che mi ha aperto la porta di casa.

«Lo chiamo dal telefono di casa, dev’essere ancora su alla baita».

La signora è la moglie di Franco Baudino e pare che in questo paese, Elva, vivano solo loro due e il cane dal pelo bianco. Secondo l’ISTAT gli abitanti erano 114, nel 2001. Ora sono una ventina, ma non si vedono e non si sentono. Nel 1901 erano 1319. In mezzo ci sono state due guerre mondiali – con la linea del fronte poco lontana – che hanno falciato due o tre generazioni abili alle armi. Poi è arrivato il Dopoguerra, la Ricostruzione, il Boom, e altre generazioni sono state inghiottite dalle fabbriche a valle, la Michelin a Cuneo, la FIAT a Torino con tutto l’indotto nella pianura intorno. A Elva, fino alla metà del Novecento, si mettevano gli scarponi ai morti, prima di seppellirli. Hanno aperto una strada nella roccia, tra Elva e la provinciale del fondovalle, nel 1956, con gli scalpelli e la dinamite, ampia quanto un’auto, che portava giù, alle fabbriche; a metà del percorso c’era una nicchia con una statua della Vergine e una scritta “Madonnina del Vallone proteggi il viandante”. Quella strada ora è impercorribile, c’è stata una frana nel 2014 e la provincia ha deciso di chiuderla, si è costituito il “Comitato per la riapertura del Vallone”, c’è una pagina Facebook “Riapriamo la strada del Vallone di Elva in Valle Maira”, piace a 1217 persone. Ma la strada resta chiusa; ce n’è un’altra, la vecchia mulattiera risistemata, lunga quasi il doppio, quella che ho percorso io, senza incontrare nemmeno un’auto in senso opposto. Nessuno è più tornato ad Elva, dopo il Dopoguerra, la Ricostruzione e il Boom. È un cimitero di case vuote e bosco che avanza e si mangia i prati e le strade che si crepano a causa del ghiaccio. Qualcuno viene d’estate, per il fresco; d’inverno i tetti delle case crollano sotto il peso della neve. Mi hanno detto che sono rimasti solo tre bambini, i figli dei gestori del rifugio a duemila metri; fanno la scuola parentale: imparano a casa, dai genitori, e sostengono gli esami nelle scuole a valle, insieme a tutti gli altri. Le elementari hanno chiuso una ventina d’anni fa. A Elva, la fonte principale di ricchezza, dall’Ottocento fino al Boom, fu la raccolta dei capelli.

Gli uomini, i caviè, scendevano a valle, si spingevano in tutta la pianura padana, fino al nordest, alla ricerca di donne a cui comprare i capelli, tagliarli, portarli via. Qualcuna temeva di consegnare al caviè, insieme ai capelli, qualcosa in più, un certo potere sulla sua persona; ma la fame, quasi sempre, finiva per convincerle. Le chiome finivano in un sacco di iuta, e da tutta la pianura giungevano ad Elva. Qui venivano lavorate. E trasformate in parrucche da vendere a Torino, a Parigi, a Londra, a New York, a nobili, alto-borghesi, attrici, magistrati. I capelli delle poveracce su teste nuove, distinte, eleganti. Una piccola industria che ha dato da mangiare a tutto il paese, per quasi due secoli, fino agli anni Cinquanta. In un’inchiesta condotta per conto del Banco di Santo Spirito di Roma, nel 1987, Elva risultò il comune più povero d’Italia, a pari merito con Santomenna, in provincia di Salerno. Arrivò un giornalista, trovò il sindaco che spazzava la strada dalla neve, seduto sopra una colossale ruspa gialla, lo intervistò, quello gli rispose che mica era la fine del mondo là sopra, era la fine della strada asfaltata, ma non la fine del mondo. Che tutti là sopra avevano le bestie. Poche bestie, ma tutti. Che la statistica che li vedeva come i più poveri d’Italia gli sembrava un po’ fasulla. Che la realtà era un’altra. Che si è poveri quando si ha fame e nessuno là sopra aveva fame. Che a Elva si vive come si vive. Come si è sempre vissuto.

Quel sindaco sulla ruspa gialla colossale era Franco Baudino, a 39 anni.

«L’ho sentito, mi ha detto che sta scendendo» mi dice la moglie che riappare alla porta. «Ti conviene andargli incontro. Qui è casa di mio fratello; casa nostra è in borgata Martini. Devi proseguire dritto sulla strada da cui sei venuto, per un paio di chilometri; appena inizia a scendere, trovi una specie di garage sulla destra: svolta lì, prendi la strada sterrata, c’è uno spiazzo alla fine. Deve averlo pulito dalla neve». La ringrazio. Mi sorride. Il cane resta impassibile, accucciato, quasi tutt’uno col bianco sotto di lui.

«Negli anni Sessanta sognavamo una nazione occitana, libera, indipendente, repubblicana, dai Pirenei alle Alpi»

Nel MAO, il Movimento Autonomista Occitano, ha militato Franco Bronzat: ho cenato a casa sua, a Torre Pellice, la prima sera di questo viaggio. Ci hanno militato anche Ines Cavalcanti e il marito Dario Anghilante; da loro, a Dronero, sono stato a cena il secondo giorno. Prima, a pranzo a Ostana, ero stato da Fredo Valla, anche lui da giovane era iscritto al MAO.

Tutto ebbe inizio con l’arrivo di François Fontan a Frassino (Fràise, in occitano) in Val Varaita, oggi 200 abitanti, nel 1901 più di 2300, il paese di Dario Anghilante.

«Fu nel 1963 o nel 1964, non abbiamo mai potuto stabilire l’anno con esattezza» mi ha detto mentre il piatto di pasta concia gli fumava davanti agli occhi. «Nel 1959, in Francia, Fontan fondò il PNO, Partito Nazionalista Occitano. Durante la guerra di Algeria prese posizione per il Fronte di Liberazione. E nel medesimo tempo pubblicò un libro in cui scrisse che l’Occitania non è certo l’Algeria, d’accordo, ma è comunque una colonia, una colonia interna della Francia, e che urge un processo di decolonizzazione, urge liberarsi e creare una nuova nazione. Per giunta lui era pure un omosessuale dichiarato; in quegli anni…».

«L’avevano già avvicinato, gli avevano fatto capire che stava iniziando a dare fastidio» mi ha detto Peyre, il figlio di Dario e Ines che avrà una trentina d’anni e suona in un gruppo di musica tradizionale occitana e s’accalora quando parla. «Sarebbero state sufficienti un paio di persone discrete. Sarebbe stato sufficiente raggiungerlo sul lungomare di Nizza, dove abitava. Un coltello, una pistola o quattro schiaffoni; lo butti in mare e il dissidente scompare. E magari qualcuno può dire che è stato un incidente, o un balordo, o un delitto a sfondo sessuale».

«Insomma, lui fiuta la cattiva aria» ha ripreso il padre, «E mentre è in corso il processo a suo carico si trasferisce nel mio paese, in forma d’esilio. All’inizio conobbe Antonio Bodrero, detto Barba Tòni, il più grande poeta delle nostre valli; viveva anche lui a Frassino. Il MAO è nato così: Fontan era la parte intellettuale e Bodrero quella sentimentale».

«Arriva qui dalla Francia e trova un mondo senza coscienza» ha attaccato Ines, dopo aver riempito l’ultimo piatto. «Nessuno sapeva di parlare occitano, anche se lo parlavamo quasi tutti. Fontan ha iniziato a formare dei giovani, a radunarli, e io e Dario eravamo tra quelli».

Il nipote di Ines e Dario – deve avere quattro o cinque anni – rideva sul divano, davanti alla televisione, guardando un cartone animato con un ingombrante paio di cuffie wireless in testa.

«Nazionalismo, in Italia, è una brutta parola». Mi ha detto Fredo Valla mentre, a pranzo, quello stesso giorno, vuotavamo una scodella coi fagioli del suo orto d’alta quota. «Perché si confonde il nazionalismo di liberazione con quello di dominio. Negli anni Sessanta sognavamo una nazione occitana, libera, indipendente, repubblicana, dai Pirenei alle Alpi. La scoperta dell’Occitania, per me e per la mia generazione fu l’occasione per scoprire il mondo. Si liberavano i popoli oppressi dell’Africa e dell’Asia; e noi ci mettemmo in testa che sarebbe arrivato anche il nostro turno, che la decolonizzazione sarebbe proseguita anche in Europa. Guardavamo ai baschi, ai catalani, agli irlandesi, ai curdi, agli armeni. François Fontan ci aprì, per la prima volta, una finestra sul mondo; due, tre finestre, dieci».

«E oggi?» gli ho chiesto io.

«Ci sono momenti in cui la storia procede veloce e momenti in cui avanza molto lentamente; ora siamo in uno di questi. Oggi l’occitanismo è un ideale indolenzito, in sonno. Se quando la storia ricomincerà ad andare veloce noi non saremo pronti, se non avremo nel cassetto qualche proposta… Non ci resterà più nulla. Ci resterà solo il folclore ad uso dei turisti».

«Nessuno sapeva di parlare occitano, anche se lo parlavamo quasi tutti»

«A quei tempi l’obiettivo era un’autonomia nel quadro del dettato costituzionale» mi ha detto Franco Bronzat, a tarda notte, la notte prima, mentre bevevamo un bicchiere di Malvasia che ha imbottigliato lo scorso autunno nella sua cantina, «Creare una regione autonoma, come il Trentino o la Valle d’Aosta. Poi è arrivata la Lega Nord. E si è mangiata tutto». Si è mangiata anche Antonio Bodrero detto Barba Tòni, che da occitanista è diventato piemontesista e poi leghista: candidato alle elezioni in Piemonte nel 1990, consigliere regionale nel 1992. «Qui da noi la Democrazia Cristiana prendeva il 50-60% ad ogni elezione. Tutti voti che poi sono finiti a Bossi, che veniva a fare le sue stronzate sul Monviso, a raccogliere l’acqua della sorgente del Po, a Crissolo, Criçol nella nostra lingua, per portarla in processione e versarla nella laguna di Venezia».

Ines Cavalcanti è nata a Elva nel 1951. È vice-presidente della Chambra d’Oc, un’associazione che si occupa della tutela, promozione e diffusione della lingua e della cultura occitane. Suo marito, Dario Anghilante, è un attore e musicista. Il figlio, Peyre, un musicista e un traduttore. Allo stesso tavolo con noi, quella sera, c’era Andrea Fantino, laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia, fotografo, videomaker.

Fredo Valla è un intellettuale di montagna; suo nonno ha fatto lo zoccolaio, l’arrotino e il cacciatore; suo padre il fabbro. Lui si è iscritto a Geologia a Torino. Ha scoperto l’occitanismo, nel 1984 ha deciso di tornare in quota, di trasferirsi a Ostana (Oustano, in occitano). Ha fatto il giornalista e il reportagista. Ha iniziato a girare documentari. Con Giorgio Diritti ha scritto Il vento fa il suo giro, il film è ambientato proprio a Ostana.

Fredo vive con suo figlio, Peyre – in queste valli è un nome molto diffuso – che fa la terza media a Paesana, un quarto d’ora di macchina da Ostana; l’anno prossimo sarà più dura, le scuole superiori sono a Saluzzo, un’ora e mezza di pullman, toccherà alzarsi presto, ma ci penserà a suo tempo. Peyre ha scelto il Liceo Artistico.

Il nipote di Ines e Dario, quello con le cuffie wireless in testa, invece, credo che frequenti ancora l’asilo.

Franco Bronzat è uno scrittore e linguista e mi ha cucinato la mustardela, un insaccato fatto con parti di testa di maiale e di gola, cotenna, fegato, polmoni e rognoni, disossate, macinate, poi inondate di sangue fresco – sempre di maiale – con aggiunta di sale, pepe nero, cannella, noce moscata, chiodi di garofano. È un piatto molto antico di queste valli. Franco ha lavorato per quarant’anni alla RAI; effettuava rilievi per l’installazione dei ripetitori e trattava con i proprietari dei terreni. Sua moglie faceva l’insegnante, nel 1990 ha avuto un ictus, aveva 36 anni, loro figlio ne aveva 9, Franco si era iscritto a Lettere all’università – una seconda volta, dopo aver interrotto gli studi di Geologia – aveva finito tutti gli esami, mancava solo la tesi. Claudia, la moglie, non è più autosufficiente da allora. Lui è riuscito a laurearsi comunque, con una tesi sul confine linguistico tra il gallo-italico e il gallo-romanzo, nel territorio del pinerolese e del cuneese. Mi ha mostrato i faldoni in cui sono raccolti tutti i suoi quaderni di quegli anni, battuti a macchina, appuntati a mano, con le sue inchieste linguistiche: come si dice rododendro, fuoco, paletta da cenere, falce, dita dei piedi, polvere, ho una giacca nuova, girerò il mondo, ci crederò quando lo vedrò. È nato a Torino, i genitori erano della Val Chisone, scesi in pianura per lavorare. Mi ha raccontato che una volta, in seconda o terza liceo, nell’ora di letteratura l’insegnante aveva letto una poesia di Arnaut Daniel. Che lui aveva alzato la mano: «Professoressa, io capisco tutto quello che c’è scritto». E lei: «Che lingua parli?». E lui: «Patois». E lei: «Sì, ma questo è occitano. È una lingua morta». E lui: «Sarà morta per lei. Ma a me sembra la stessa roba che parliamo noi a casa».

Francois Fontan è morto all’Ospedale di Cuneo il 19 dicembre del 1979, in seguito a un ictus. Anche Antonio Bodrero, detto Barba Tòni, è morto a Cuneo, il 16 novembre 1999.

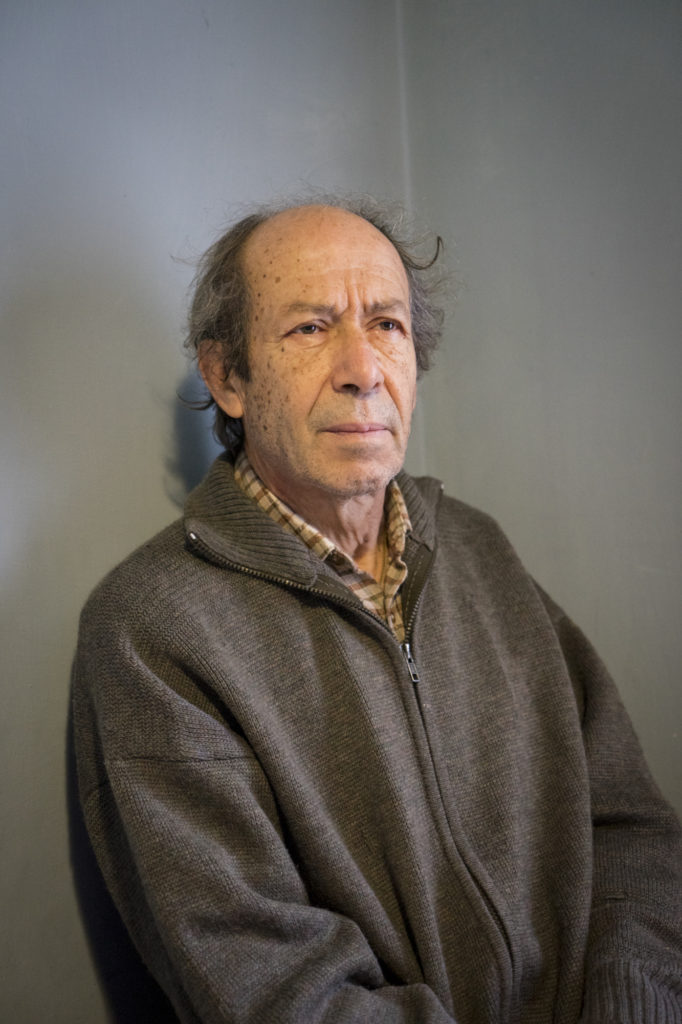

«Piacere, Franco Baudino».

La stretta di mano è vigorosa, me l’aspettavo. Gli occhi invece, sono di bimbo, guizzano appena sotto la fascia nera da cui sbucano i capelli bianchi, scarmigliati, indomabili; le basette s’infilano sotto la fascia e si ricongiungono coi baffi.

«Vuoi un genepì?».

Apre lo sportello della stufa, che è rimasta accesa, e ci infila dentro un paio di tocchi di legno. «Lo fa un signore che abita qui sopra. Io, però, non lo posso più toccare dal marzo del 1971». Gli domando il perché. «Ne ho bevuto troppo a una festa per il Carnevale».

Chiude lo sportello. Ride. Mi versa un bicchiere e a una mia domanda sul Movimento Autonomista Occitano mi dice che lassù, negli anni Sessanta, erano quasi tutti insensibili a quelle cose, alla politica; che loro, lassù, si parlava a loro modo, e che quando si scendeva a valle quasi ce ne si vergognava. Che adesso le cose sono cambiate, l’occitano – con la bandiera con croce gialla su fondo rosso appesa fuori dai bar, dalle locande, dagli alberghi – è diventato un buon marketing.

A Elva, la fonte principale di ricchezza, dall’Ottocento fino al Boom, fu la raccolta dei capelli

«Non sono mai venuto via da Elva. Mio nonno è nato nella baita da cui sono sceso ora. Sto sistemando il tetto: l’acqua, la neve, il ghiaccio avevano iniziato a fare danni. Anche le due sorelle di mio nonno sono nate lì, parliamo del 1870, 1880. Io sono stato eletto sindaco di Elva due volte. Anche mia madre è nata qui, non si è mai spostata, ha sempre lavorato i capelli. Li lavorava nella bottega della sorella del grande Pietro Isaia, il più grande caviè di Elva. Emigrò alla fine della Grande Guerra, aprì degli atelier a Londra, Parigi, New York, Buenos Aires. Lo conoscevano come Jean Pierre Isaia. Un fiuto, un senso incredibile per gli affari. È morto nel 1973, a 89 anni, non so dove. Ai tempi della prima guerra mondiale si era già comprato una motocicletta. La sorella invece non se n’è mai andata; per lei lavorava mezzo paese».

Vuoto il bicchiere di genepì, lui me ne versa subito un altro, senza chiedere, con un gesto automatico. Poi si alza, apre un cassetto, inizia a frugarci all’interno mentre, di spalle, continua a parlarmi.

«Il grande Pietro Isaia… La motocicletta se l’è comprata coi soldi di uno spaccio che aveva aperto in prima linea: pensa il fiuto, il fiuto per gli affari! Ebbe un figlio in Inghilterra che diventò pilota della RAF. Forse ci ha sganciato qualche bomba sulla testa, al tempo della seconda guerra».

Chiude il cassetto. Si volta. Ha in mano un biglietto da visita col volto di una donna in primissimo piano, un solo occhio, molto felino, seducente, l’altro è coperto da una cascata di capelli ricci tra il biondo e il ramato che si spande fino al margine sinistro. «Tieni. Questi sono gli ultimi parenti vivi dell’Isaia. Sono i nipoti della sorella, che ha sposato un Somà. Stanno a Saluzzo, in via Bodoni: fanno ancora parrucche; ma ormai il capello sintetico ha soppiantato quello naturale: li fanno in Cina, costa meno». Mi infilo il biglietto da visita “Somà, dal 1954, Parrucche – Extensions – Capelli” nel portafoglio. Controllo che il registratore, appoggiato sul tavolo, continui a funzionare correttamente.

«Che non sono mai andato via da Elva, in realtà non è vero. Nel 1971 mi sono trasferito a Cuneo. Mi avevano assunto alla Michelin. Era un giovedì: ho fatto giovedì e venerdì; il sabato poi la fabbrica chiudeva e si tornava a casa. La sera sono di nuovo a Elva e, per caso, passa uno di Prazzo, che aveva le bestie e faceva il formaggio. Mi dice, Avrei proprio bisogno che vieni una settimana da me a falciare il fieno. Ho detto subito di sì. Il lunedì ero da lui e non ci pensavo più alla Michelin. Comunque mi sono tolto lo sfizio: in quegli anni tutti scendevano in pianura e l’ho provato anch’io. Mi ricordo perfettamente la faccia di un addetto a una macchina: quei due giorni è stato sempre seduto con una matita in mano. Qualcuno gli passava una gomma. Lui la metteva sotto la macchina, la chiamavano “la balorda”. E con la matita segnava se c’erano dei difetti. Se era a posto, impilava la gomma da una parte; altrimenti la mandava indietro. Poi gli arrivava un’altra gomma. E un’altra. E un’altra. E un’altra. E un’altra. Otto ore così. Lo guardavo – io ero l’ultimo arrivato, spostavo pneumatici da un posto all’altro e basta – e pensavo: come fa un uomo a fare una cosa del genere tutto il giorno tutta la vita? Il mio numero di matricola alla Michelin era il 5121; me lo ricordo ancora oggi. E ancora oggi quando entro dal gommista mi prende la nausea in fondo alla gola».

Franco Baudino ha una figlia, con cui ho fatto colazione stamattina a Dronero, un po’ più a valle. Simonetta, si chiama. Tiene corsi di musica e suona la ghironda; nell’Ottocento era lo strumento dei suonatori ambulanti, in tutta la Francia e nelle valli occitane – quando ancora non sapevano di essere occitane – del Piemonte.

«L’ultimo grande suonatore ambulante fu Giovanni Conte, detto Briga, di Lottulo, in Valle Maira. È morto nel 1933». Simonetta è timida, delicata. Dice le parole essenziali, non una di più. «Raccontano che il Briga se ne andava in giro con la sua ghironda, una grancassa sulla schiena, dei piatti sopra la grancassa, dei sonagli alle caviglie e sul cappello. Suonava tutto insieme. Partiva a piedi, da solo, viaggiava per settimane, attraversava valichi, passava in Francia, ritornava».

«Il mio numero di matricola alla Michelin era il 5121; me lo ricordo ancora oggi. E ancora oggi quando entro dal gommista mi prende la nausea in fondo alla gola»

Gli acciugai di Celle Macra, facevano il percorso opposto, dalla Francia alla Val Maira. In principio erano commercianti di sale; lo acquistavano ad Aigues Mortes, in Camargue: era un bene prezioso, serviva per la conservazione dei cibi, per prevenire le malattie, per conciare le pelli. I contrabbandieri lo nascondevano sul fondo delle casse piene di acciughe. Poi qualcuno iniziò a rendersi conto che le acciughe piacevano alla gente di pianura, a Cuneo, a Torino, a Milano, che le acciughe avevano un valore. E diventarono la ricchezza del paese, come a Elva i capelli.

Dalla Val Maira – e dalla Val Varaita e dalla Valle Po e dalla Valle Stura e dalla Val di Susa – alla Francia transitavano anche i bambini, nella stagione estiva: venivano affittati per badare al bestiame sui versanti francesi.

Dalla Francia alla Val Pellice, alla Val Chisone, alla Val Germanasca – nel Medioevo – giunsero i valdesi, perseguitati oltralpe; che anche qui vennero perseguitati, dai Savoia, fino al 1848. I cimiteri, fino alla metà del Novecento, erano divisi in due da un muro: da una parte i cattolici, dall’altra i valdesi. A Luserna San Giovanni, ancora oggi, l’edificio della chiesa valdese e quello della chiesa cattolica si guardano, a poche decine di metri: nel Cinquecento erano divisi da una palizzata.

Tra la Valle Po e la Francia, dodici anni prima della scoperta dell’America, venne costruito il primo traforo alpino della storia, il Buco di Viso, scavato nella roccia, lungo circa 100 metri, oggi circa 75 per via dell’erosione dei fianchi della montagna. Questa la tecnica costruttiva: sulla parete rocciosa si accatastava della legna, gli si dava fuoco, per indebolirla; poi gli si gettava contro, con forza, una soluzione di acqua bollente e aceto. Si procedeva con picconi e martelli. Dalla Provenza e dal Delfinato, attraverso quel traforo, passavano nel Marchesato di Saluzzo stoffe, broccati, cavalli, e sale soprattutto. Dal Marchesato alla Francia, transitavano vino, riso, canapa e olio di noce.

Dalla Francia – nell’Ottocento e fino alla Grande Guerra – giungevano sui versanti italiani molti mercanti, e compravano violette di montagne dalle ragazze e dalle bambine, che le raccoglievano, erano molto profumate, ed economicamente redditizie. E con i soldi della vendita delle violette le ragazze e le bambine riuscivano a pagarsi la dote, che si chiamava fardello.

Dall’Italia – attraverso il Colle della Scala tra Bardonecchia (Barduneice, in occitano) e Briançon – transitano ogni giorno, verso la Francia, una decina, una dozzina, una ventina (dipende dai giorni) di africani, per lo più francofoni. Passano il confine. A qualcuno hanno dovuto amputare i piedi per il gelo, all’arrivo. Con la bella stagione, con lo scioglimento delle nevi, le autorità temono di rinvenire dei cadaveri di cui sarà impossibile stabilire l’identità.

«Gli avi mi hanno raccontato» mi dice Franco Baudino, mentre carica la stufa prima di uscire di casa con me, «che un tempo qua a Elva era tutto coltivato. I prati erano sgombri di rovi, i sentieri puliti. Tutti gli alberi venivano potati ogni tre anni. Le foglie le prendevi, le mischiavi con il secondo fieno e ci facevi il cibo per le bestie. Le foglie di olmo davano un buonissimo latte. Se avevi un bel larice non lo tagliavi, ma lo tenevi per il giardino. Adesso è tutto in malora: quando non c’è più l’uomo, la natura si riprende tutto». Appena fuori, sulla soglia, Franco mi indica un punto a metà del suo stinco: i capelli di sua madre, sciolti, le arrivavano fino a lì; li teneva sempre raccolti, li ha venduti solo due volte nella vita. Camminiamo fino al municipio. «Ho 70 anni, quest’anno. Tanti amici della mia età sono partiti per l’altro mondo. All’inizio è dura pensarci, ma poi ci si abitua. Io, prima di passare dall’altra parte, ho ancora tutti i prati verso la cresta di San Michele – la vedi? – ho ancora tutti quei prati là da pulire».

Risalgo in auto, i vetri hanno intrappolato il tepore del sole. Metto in moto. La strada scende, buco in senso opposto la coltre di nuvole, il cielo torna plumbeo, tornanti e contro-tornanti, la pianura, l’autostrada verso Milano. Negli ultimi quindici anni, Franco Baudino si è occupato di toponomastica; ha chiesto agli ultimi anziani rimasti in paese i nomi di tutti i prati di cui conservavano il ricordo, i pascoli, gli spiazzi, le radure, i nomi dei canali, delle vie, viuzze, steccati, degli incroci, delle frane, dei cantoni, delle conche, creste, cengie, delle balze, degli strapiombi, degli avvallamenti, degli speroni. Li ha fatti stampare sopra venti tavole con le fotografie aeree di Elva, che ora sono esposte in una sala del municipio. Ad ogni luogo corrisponde un nome. Qualcosa, inevitabilmente, è restato muto, innominato, perché gli anziani non ne conservavano più il ricordo.

Un nuovo Adamo, un Adamo al contrario che ridà i nomi alle cose cavandoli dall’oblio; mi balena questo pensiero mentre guido in autostrada, mi segno “nuovo Adamo, Adamo al contrario” sul blocco note del cellulare. Mi fermo in autogrill per un caffè. Parcheggio. Mi sfilo gli scarponi, tolgo il secondo paio di calze, infilo le scarpe.