C’è un mondo perfetto su queste locandine, ma anche molto crudele, perché per molti irraggiungibile: finti padri e madri posano felici, mentre cullano neonati prestati per il tempo di uno scatto fotografico. Interpretano quel focolare che tante coppie desiderano nel chiuso di un bilocale da tempo troppo vuoto e silenzioso.

Ci sono anche i totem di quelli che ce l’hanno fatta e che sono diventati realmente genitori, schegge di gioia che tappezzano qua e là le pareti di tante stanze: esibiscono i loro trofei pulsanti, sorrisi rotondi, vita cucciolosa così agli antipodi delle loro forme rugose, creature ancora esenti dal senso muto della sconfitta. Anche delle letterine scritte a penna, grafia di chi si è impegnato per cercare le parole più riconoscenti esistenti nel vocabolario.

Alle otto del mattino nessuna forma di vita nei corridoi del Centro di Riproduzione Assistita dell’ospedale Luigi Sacco di Milano. Da queste parti si sovverte la sindrome da nido vuoto. Si agisce sulla biologia che impedisce a tante coppie di eternarsi. Un figlio rappresenta la continuazione: 80% acqua, il resto è ego e proseguimento della specie; una voragine senza appello, mi sono sentito ancora più inerte di fronte al cadavere di mio padre.

Due giorni di viaggio per riuscire a vederlo, visto che quando è morto non ero a casa. È importante rendersi conto di persona che il respiro di chi ti ha fatto non c’è più. C’eravamo solo noi due, in quel momento mi sono accorto che dopo di me ci sarebbe stata la morte definitiva, che nessuno avrebbe protratto il nostro patrimonio genetico.

Figliare come azione antitetica alla morte. Non credo di essere adatto per stare qui dentro. Ho dovuto imparare sul web cosa sia la procreazione: so a malapena delle mestruazioni e, quando non arrivano, sono ancora terrorizzato. A 51 anni mi trovo isolato da ciò che detta il programma sociale. Amore, famiglia, due cognomi da scrivere nello stesso citofono. Sono stato innamorato e tutto il resto: non è una questione di cuori spezzati o leitmotiv per canzoni tristi. Mi sento comunque più che vivo. L’orgasmo è il motivo per cui incontro le persone.

Mi adeguo comunque alla modalità altruista di questo mondo a parte, attorno a me si è acceso l’assetto gioviale del team di medici e biologi che entrano nei loro ruoli risolutori. Ti accorgi di essere in un ospedale, solo per l’odore disinfettato e le pareti scialbe.

Vengo accolto dalla responsabile, la dottoressa Valeria. Occhi verdi, persona fattiva, ci metterebbe poco tempo a scovare il mio egoismo, tutto ciò che credo sia la mia inadeguatezza nell’essere plurale. Sul suo monitor del computer la prova che anche lei abbia figliato. Il telefono stretto in mano, ipotesi di una routine che ancora non è incalzante.

Mentre parliamo si guarda attorno, interagisce coi colleghi perché c’è da fare. Totalmente immersa nella realtà, come chi è consapevole di impegnarsi per donare gioia concreta a qualcuno: mi racconta che sono più di 200 nascite assistite registrate ogni anno. Ha scelto la ginecologia, perché specialità che meno ha a che vedere con la degenerazione. Per lei è bello che un desiderio così puro, come quello della genitorialità, possa realizzarsi al di là di certi limiti biologici.

Sono le 8:30, stanno arrivando. Uomini e donne si affiancano, sembrano loro i bambini che tanto agognano, adulti regrediti alle timidezze degli esordi da umani. Le sedie della sala d’aspetto sono tutte occupate. Ciò che immaginavo è sovvertito dalla realtà. Tante le coppie giovani e anche una folta presenza multietnica, a sfatare la mia idea preconcetta che solo noi autoctoni siamo così stanchi e in crisi, da non essere più in grado di figliare. Arabi, africani e sudamericani, omologati in una cornice di compostezza indotta, in cui la sfera privata è al cospetto di altre speranze allo stremo. Nell’urgenza della procreazione si livellano lingue, culture e religioni.

La dottoressa Valeria intercede per me. Rassicura che sarò discreto. Tendo la mano a una coppia nordafricana. Lei la rifiuta come da tradizione. Ha il velo, chiedo scusa. Parla solo lui a nome di tutti e due, il cappuccio semi alzato della sua tuta blu stinta. Fantasiosa riproduzione della famosa marca americana. Just do it è anche questo perché te ne freghi se non puoi permetterti l’originale: l’immensa periferia lombarda ti marchia già nei vestiti, ricrea tribù diverse.

Lui ha più di quarant’anni. Lei appena 23. Un bel viso, occhi dolci prigionieri di usanze arcaiche. Una donna remissiva a cui non sono abituato. E lui intanto mi spiega, declama l’importanza del fare i figli, elabora paragoni geopolitici: dalle loro parti è più importante, non come da noi, dove di bambini ne vede pochi. Secondo un detto arabo, porterebbero tanta fortuna e, se tu non hai i mezzi, i nascituri ti aiuteranno.

Figli come affrancamento sociale, a tutte le latitudini. Accetto il verdetto, vivo la mia esistenza differente. Nei miei ricordi c’è posto per ciò che mio padre mi raccontava. Senza successori diventi un compendio di pensieri destinati a scomparire con l’eclissarsi della memoria.

Parlo con un altro futuro papà. Un autoctono che mi racconta anche del sesso. Lo chiama proprio così: sesso. Espletato ovviamente a fini procreativi. È un pugliese trapiantato a Milano. Dà il via a un documentario sulla riproduzione animale. Tutto avviene in un bilocale di Garbagnate: al posto della savana, un giardinetto dove il piccolino potrà muovere i primi passi. Ma la scena della riproduzione continua. C’è lui seminudo che si unisce con la sua compagna più che altro nei festivi, visto che fa i turni di notte. Lei adesso è in un’altra stanza.

Entrambi hanno poco più di 30 anni, vogliono a tutti i costi questo benedetto figlio. Machiavelli al confronto è un dilettante. Ci stanno provando da tanto, degli amici con figli indotti li hanno convinti a venire qui. Alludo alla cause, il riguardo mi cauterizza. Non trovo le parole: vorrei sapere chi di loro due è il meno adempiente. Mi anticipa, non ha bisogno dei miei preamboli corretti. Sua moglie è a posto. È lui che non ce la fa. Mi guarda negli occhi. L’orgoglio, in nome dell’agognato fiocco rosa o azzurro. E invece io non ci ho mai provato. Neanche al top dei miei momenti in due. Anzi, una volta dissi basta perché litigavamo spesso e sentivo che avremmo potuto fare dei figli come per rimediare. Non so dire altro in mia difesa.

Interagisco con l’unica ragazza spaiata in sala d’aspetto. Arriva da una provincia del nord, il suo compagno oggi doveva lavorare. Parlare di maternità la fa sorridere, si esprime al plurale accludendo lui in ogni sillaba del progetto figli. Nel loro paese mantengono assoluta riservatezza. Solo gli amici più fidati lo sanno. È così che tutelano il potenziale nascituro. Lo difendono dai pregiudizi che lo etichetterebbero meno figlio degli altri bambini.

Ne ha già uno, arrivato da una precedente relazione. E pure il piccolo desidera una nuova culla. Unico limite è la sieropositività di questo suo nuovo partner. La fecondazione assistita dà la possibilità di partorire, senza che lei si contagi: lo sperma verrà centrifugato e liberato da impurità. Ammette che è più facile sostenere questa logorante aspettativa, perché la natura l’ha già fatta diventare madre: non ha conti in sospeso con la nostra attitudine alla procreazione.

È il turno di un’altra donna, stavolta al limite dell’anagrafe. Si è affidata alla procreazione assistita, dopo aver già perso due bambini per parto naturale. È già il quarto tentativo. Il suo partner la supporta, senza addossarle aspettative, lasciandola libera di insistere o rinunciare. Pagano comunque un prezzo emotivo: ogni momento di intimità e passione viene scalfito dall’idea del lieto fine. Provare a non pensarci è difficile. Sarebbe più proficuo abbandonarsi, senza rispettare tempistiche da allevamento. Non siamo Weimaraner e nessuno ci costringe ad avere cuccioli.

Esco dalla sala d’aspetto. Un silenzio crescente diluito tra aria circospetta e tuffi negli smartphone. La realtà fa rumore solo nei passi speranzosi di uomini e donne che si dirigono verso la stanza della dottoressa, un tragitto che svela speranze o ultime chance.

La porta a vetro si chiude alle spalle di una coppia, ombre che si siedono e che sembrano liquefarsi in attesa di un verdetto possibilistico. Un iter che parte dalla richiesta, dalla documentazione che provi sia necessario ricorrere a questa modalità di procreazione.

Dopo i primi incontri, subentra la trafila degli esami, poi si deciderà se procedere all’inseminazione o alla fecondazione in vitro. Una volta deciso questo percorso si dovrà dedicare tempo e frequenza ai continui monitoraggi ecografici dell’utero, delle ovaie e dei follicoli, al fine di stabilire la condizione ottimale per indurre l’ovulazione. La verità è che dopo i 43 anni per la donna diventa statisticamente molto difficile. Alcune si rivolgono speranzose a questo reparto, fuorviate da certi media che creano falsi miti, non specificando che la fecondazione da record a cui ricorrono certi vip siano quelle eterologhe.

Seguo la biologa. Le mani avvolte da lattice sterilizzato. Entriamo nella stanza del pick-up. Qui avviene il prelievo degli ovuli, previa stimolazione ovarica. Poi si procederà alla fecondazione con gli spermatozoi e il trasferimento nell’utero degli embrioni ottenuti. Il progresso genera miracoli, anche se stretto tra queste pareti disadorne che però pulsano le infinite speranze che qui sono state consumate.

Nella stanza piastrellata dove le mamme potenziali si spogliano per l’intervento spicca l’affresco fatto di sticker, una striscia di pesci stilizzati che sguazzano in qualcosa che evoca la materia liquida che porta alla vita. Un’altra porta si apre, sul bancone file di provette vuote. Andranno riempite di seme. Un tappino colorato, forme ergonomiche che tengono conto dei progressi nel design. Lì dentro manca solo la mia sostanza procreativa, solitamente imprigionata nei Kleenex o nel lattice ultrasottile per lui e lei.

È un bilancio che considera ciò che non sono diventato nell’incapacità di costruire un futuro condiviso con qualcuno. Seme che qui sembra essere preziosa materia prima, capace di mutare in quel pianto notturno che tante coppie inseguono.

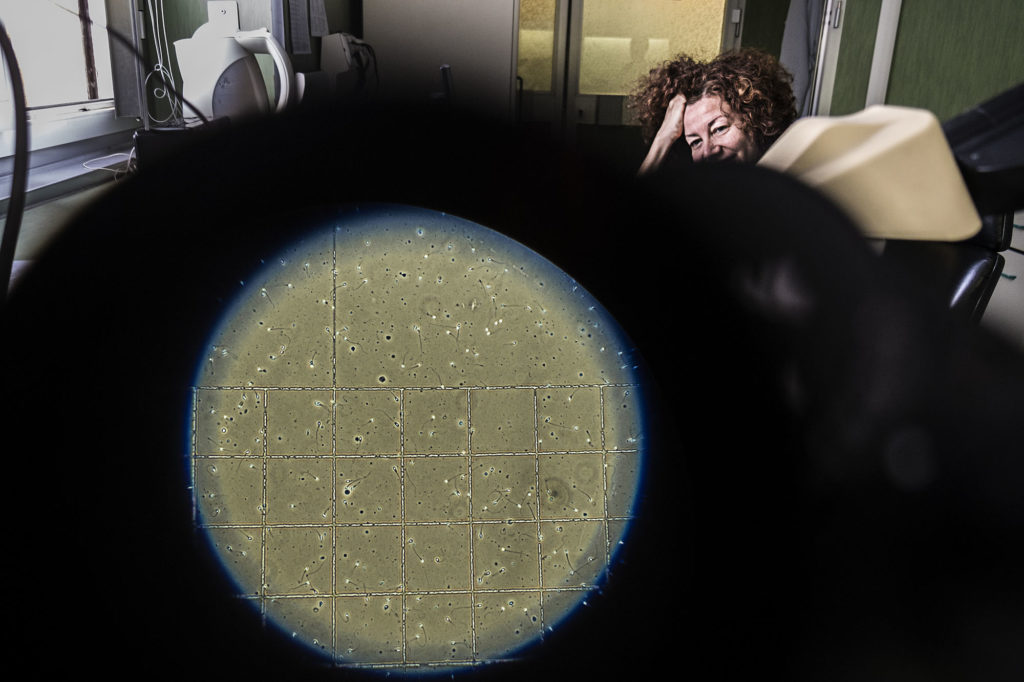

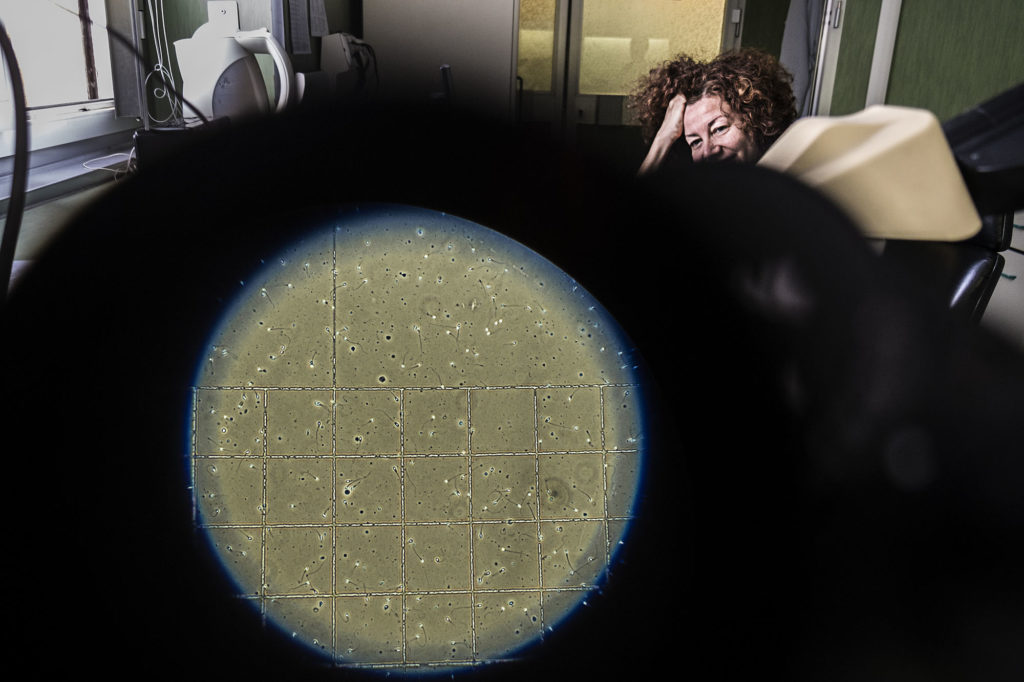

La biologa mi invita al microscopio. Sta contando i globuli con una specie di pallottoliere del ‘900. Anche le mie mani vanno protette. Appoggio gli occhi sul visore. Ho il riguardo di chi teme di rovinare tutto. C’è la vita in quel vetrino. Eccoli gli spermatozoi, guizzano zigzagando nel pieno di un’ora di punta che continua in ogni direzione. La natura non ha le nostre parole, solo inarrestabile movimento.

Che cosa si prova nell’ammirare ogni giorno la vita infinitesimale racchiusa in una goccia di sperma: ormai ci è abituata. Le piace tanto il suo lavoro. Ci raggiunge la dottoressa. Le dico che qualche anno fa avevo pensato di donare alla banca del seme. Volevo essere artefice di un gesto altruista, lasciare al mondo qualcosa di me, anche se non lo avrei mai visto: è già qualcosa poter regalare vagiti e felicità ad altri esseri umani. Ma su Google c’era il limite dei 45 anni ed ero fuori quota.

Ci rimango male. Non riesco a dissimulare. Una scoperta rocambolesca in linea con tante mie inadeguatezze: se mi fossi informato meglio, avrei scoperto che è possibile donare il seme fino ai 50 anni e io ho superato questo limite solo da pochi mesi. La dottoressa e la biologa in qualche modo mi dedicano attimi di comprensione. Sono madri che aiutano ogni giorno degli sconosciuti a diventare genitori. Torno alla sala d’aspetto.

C’è solo una donna, un’africana che si guarda in giro. Le sorrido e contraccambia. Le spiego che sono qui per fare domande non intrusive. Non so cosa capisce. Mi racconta le sue vicende come si fa tra esseri umani. I suoi occhi increspati, affetti da piccole cataratte. Spicca il suo viso, dolce e dai tratti infantili. Corpulenta, un fisico da madre potenziale che genera bambini robusti, futuri calciatori. Arriva da Cremona e ora ci sta provando qui a Milano.

Non parla bene, ma si fa capire con le pause, la stanchezza, la sua cocente tristezza. Sto in silenzio, tengo per lei, per questa sua voglia delusa, ancora più pesante, se sei cresciuto in una terra in cui il ciclo vitale è fondamentale. Quegli occhi contaminati da mancanza di cure si velano di lacrime. Le prendo la mano, mi chiede di pregare per lei. Sdrammatizzo, le dico che io sono uno che porta fortuna.

La dottoressa mi presenta una paziente che ce l’ha fatta: a mesi nascerà la splendida bambina. Trentottenne, ha la pancia da madre, come quelle che vedi in giro, che ti viene da toccare, inspiegabile e così piena di quel mistero che qui dentro è semplicemente un fatto biologico da implementare, da facilitare fino a provocare il miracolo.

Lei e il suo compagno ci hanno messo anni. Dapprima sono finiti in una struttura privata che li ha illusi, facendoli sentire ogni volta all’apice del possibile e subito dopo geneticamente colpevoli. È stata una lotta che li ha portati qui da Roma. Un impegno che richiede giorni consecutivi di visite e tentativi. Prendevano ferie per malattia. Hanno dichiarato ai loro capi cosa stessero facendo. Secondo lei c’è semplicemente da dirlo in faccia, perché la vita viene prima di noi.

In questo ospedale si è sentita bene e accolta, trattata semplicemente come una paziente affetta da un limite organico da curare. Ricorda ancora il giorno in cui ha saputo che ce l’aveva fatta. Ha ricevuto la telefonata che era in ufficio. Si è chiusa in bagno, piangeva e ha chiamato il compagno che è esploso in lacrime di fronte ai colleghi. Deve essere davvero un momento indescrivibile. Mi accodo alla sua voce rotta da quel ricordo, alla pena della donna africana. Siamo fatti di emozioni che a volte comunicano.

È un momento inaspettato. Mi viene concesso per consolazione o simpatia, non so bene perché. Ma mi fa piacere, sono sorpreso. La dottoressa mi ha consegnato una di quelle provette da riempire. Se mi va mi fanno l’esame. C’è già scritto il mio cognome, a penna su un scotch. Ci sto, lo farò. Anche il mio seme verrà analizzato per capire se posso diventare padre naturalmente. Nella vita reale non ci sono scadenze. Vivrò in prima persona ciò che può provare un potenziale padre, anche se per me è più una prestazione, visto che non ho progetti in due. Mi chiudo nello stanzino. Un angolo sanitario, di fronte a me un lavandino, dei fazzoletti e il sapone liquido e niente pornografia. Quando avrò finito dovrò aprire una botola metallica e poggiare il vasetto, un po’ come alle porte dei conventi.

Procedo, resto in piedi, punto il glande verso il contenitore.

C’è gente fuori, come quando si è in bagno. Trovo comunque la concentrazione. Emerge l’immagine clou, una dottoressa statuaria che ho incrociato alla pausa caffè. Finalmente esplodo, le vengo sui tacchi. Per un maschio è così semplice lasciare una traccia di sé.

Mi lavo, mi guardo allo specchio. I miei occhi stanchi, sempre più indifeso, sto cercando di non proteggermi e aprirmi di più ai bisogni. Appoggio la provetta oltre la botola, dall’altra parte non c’è nessuno. Raggiungo la stanza dell’esame, nel laboratorio col microscopio. La biologa mi invita ancora a guardare. Stavolta c’è il mio sperma.

La scoperta straordinaria, le parole non servono. Tutti dovremmo poter osservare la nostra natura infinitesimale: io sono questa cosa, incontenibilmente veloce e viva. Esistono anche i miei girini. Goccia statica che pulsa vita e che così tante volte ho buttato nel cesso. È fantastico, potrei tenerli in un acquario e vederli crescere. Attendo l’esito, la biologa preme ancora quei tasti arcaici del suo pallottoliere contaglobuli.

Sono minuti che decretano il mio futuro possibile. Mi sorride. È tutto ok. Il mio sperma è ancora attivo. Anni fa mi dissero che invecchiando si indebolisce. Ho gli occhi lucidi. Per diluire il momento, gonfio i bicipiti. Non me l’aspettavo. Sono confuso, una sensazione così poco terrena e del tutto animale. Qualcosa di più vivo di me che va avanti, a prescindere dai miei pensieri, difetti e virtù.

È una giornata che ricorderò per sempre. Sono ancora in grado di donare qualcosa di importante.

C’è un mondo perfetto su queste locandine, ma anche molto crudele, perché per molti irraggiungibile: finti padri e madri posano felici, mentre cullano neonati prestati per il tempo di uno scatto fotografico. Interpretano quel focolare che tante coppie desiderano nel chiuso di un bilocale da tempo troppo vuoto e silenzioso.

Ci sono anche i totem di quelli che ce l’hanno fatta e che sono diventati realmente genitori, schegge di gioia che tappezzano qua e là le pareti di tante stanze: esibiscono i loro trofei pulsanti, sorrisi rotondi, vita cucciolosa così agli antipodi delle loro forme rugose, creature ancora esenti dal senso muto della sconfitta. Anche delle letterine scritte a penna, grafia di chi si è impegnato per cercare le parole più riconoscenti esistenti nel vocabolario.

Alle otto del mattino nessuna forma di vita nei corridoi del Centro di Riproduzione Assistita dell’ospedale Luigi Sacco di Milano. Da queste parti si sovverte la sindrome da nido vuoto. Si agisce sulla biologia che impedisce a tante coppie di eternarsi. Un figlio rappresenta la continuazione: 80% acqua, il resto è ego e proseguimento della specie; una voragine senza appello, mi sono sentito ancora più inerte di fronte al cadavere di mio padre.

Due giorni di viaggio per riuscire a vederlo, visto che quando è morto non ero a casa. È importante rendersi conto di persona che il respiro di chi ti ha fatto non c’è più. C’eravamo solo noi due, in quel momento mi sono accorto che dopo di me ci sarebbe stata la morte definitiva, che nessuno avrebbe protratto il nostro patrimonio genetico.

Da queste parti si sovverte la sindrome da nido vuoto. Si agisce sulla biologia che impedisce a tante coppie di eternarsi.

Figliare come azione antitetica alla morte. Non credo di essere adatto per stare qui dentro. Ho dovuto imparare sul web cosa sia la procreazione: so a malapena delle mestruazioni e, quando non arrivano, sono ancora terrorizzato. A 51 anni mi trovo isolato da ciò che detta il programma sociale. Amore, famiglia, due cognomi da scrivere nello stesso citofono. Sono stato innamorato e tutto il resto: non è una questione di cuori spezzati o leitmotiv per canzoni tristi. Mi sento comunque più che vivo. L’orgasmo è il motivo per cui incontro le persone.

Mi adeguo comunque alla modalità altruista di questo mondo a parte, attorno a me si è acceso l’assetto gioviale del team di medici e biologi che entrano nei loro ruoli risolutori. Ti accorgi di essere in un ospedale, solo per l’odore disinfettato e le pareti scialbe.

Vengo accolto dalla responsabile, la dottoressa Valeria. Occhi verdi, persona fattiva, ci metterebbe poco tempo a scovare il mio egoismo, tutto ciò che credo sia la mia inadeguatezza nell’essere plurale. Sul suo monitor del computer la prova che anche lei abbia figliato. Il telefono stretto in mano, ipotesi di una routine che ancora non è incalzante.

Arabi, africani e sudamericani, omologati in una cornice di compostezza indotta, in cui la sfera privata è al cospetto di altre speranze allo stremo. Nell’urgenza della procreazione si livellano lingue, culture e religioni.

Mentre parliamo si guarda attorno, interagisce coi colleghi perché c’è da fare. Totalmente immersa nella realtà, come chi è consapevole di impegnarsi per donare gioia concreta a qualcuno: mi racconta che sono più di 200 nascite assistite registrate ogni anno. Ha scelto la ginecologia, perché specialità che meno ha a che vedere con la degenerazione. Per lei è bello che un desiderio così puro, come quello della genitorialità, possa realizzarsi al di là di certi limiti biologici.

Sono le 8:30, stanno arrivando. Uomini e donne si affiancano, sembrano loro i bambini che tanto agognano, adulti regrediti alle timidezze degli esordi da umani. Le sedie della sala d’aspetto sono tutte occupate. Ciò che immaginavo è sovvertito dalla realtà. Tante le coppie giovani e anche una folta presenza multietnica, a sfatare la mia idea preconcetta che solo noi autoctoni siamo così stanchi e in crisi, da non essere più in grado di figliare. Arabi, africani e sudamericani, omologati in una cornice di compostezza indotta, in cui la sfera privata è al cospetto di altre speranze allo stremo. Nell’urgenza della procreazione si livellano lingue, culture e religioni.

La dottoressa Valeria intercede per me. Rassicura che sarò discreto. Tendo la mano a una coppia nordafricana. Lei la rifiuta come da tradizione. Ha il velo, chiedo scusa. Parla solo lui a nome di tutti e due, il cappuccio semi alzato della sua tuta blu stinta. Fantasiosa riproduzione della famosa marca americana. Just do it è anche questo perché te ne freghi se non puoi permetterti l’originale: l’immensa periferia lombarda ti marchia già nei vestiti, ricrea tribù diverse.

Lui ha più di quarant’anni. Lei appena 23. Un bel viso, occhi dolci prigionieri di usanze arcaiche. Una donna remissiva a cui non sono abituato. E lui intanto mi spiega, declama l’importanza del fare i figli, elabora paragoni geopolitici: dalle loro parti è più importante, non come da noi, dove di bambini ne vede pochi. Secondo un detto arabo, porterebbero tanta fortuna e, se tu non hai i mezzi, i nascituri ti aiuteranno.

Figli come affrancamento sociale, a tutte le latitudini. Accetto il verdetto, vivo la mia esistenza differente. Nei miei ricordi c’è posto per ciò che mio padre mi raccontava. Senza successori diventi un compendio di pensieri destinati a scomparire con l’eclissarsi della memoria.

Nei miei ricordi c’è posto per ciò che mio padre mi raccontava. Senza successori diventi un compendio di pensieri destinati a scomparire con l’eclissarsi della memoria.

Parlo con un altro futuro papà. Un autoctono che mi racconta anche del sesso. Lo chiama proprio così: sesso. Espletato ovviamente a fini procreativi. È un pugliese trapiantato a Milano. Dà il via a un documentario sulla riproduzione animale. Tutto avviene in un bilocale di Garbagnate: al posto della savana, un giardinetto dove il piccolino potrà muovere i primi passi. Ma la scena della riproduzione continua. C’è lui seminudo che si unisce con la sua compagna più che altro nei festivi, visto che fa i turni di notte. Lei adesso è in un’altra stanza.

Entrambi hanno poco più di 30 anni, vogliono a tutti i costi questo benedetto figlio. Machiavelli al confronto è un dilettante. Ci stanno provando da tanto, degli amici con figli indotti li hanno convinti a venire qui. Alludo alla cause, il riguardo mi cauterizza. Non trovo le parole: vorrei sapere chi di loro due è il meno adempiente. Mi anticipa, non ha bisogno dei miei preamboli corretti. Sua moglie è a posto. È lui che non ce la fa. Mi guarda negli occhi. L’orgoglio, in nome dell’agognato fiocco rosa o azzurro. E invece io non ci ho mai provato. Neanche al top dei miei momenti in due. Anzi, una volta dissi basta perché litigavamo spesso e sentivo che avremmo potuto fare dei figli come per rimediare. Non so dire altro in mia difesa.

Sua moglie è a posto. È lui che non ce la fa. Mi guarda negli occhi. L’orgoglio, in nome dell’agognato fiocco rosa o azzurro.

Interagisco con l’unica ragazza spaiata in sala d’aspetto. Arriva da una provincia del nord, il suo compagno oggi doveva lavorare. Parlare di maternità la fa sorridere, si esprime al plurale accludendo lui in ogni sillaba del progetto figli. Nel loro paese mantengono assoluta riservatezza. Solo gli amici più fidati lo sanno. È così che tutelano il potenziale nascituro. Lo difendono dai pregiudizi che lo etichetterebbero meno figlio degli altri bambini.

Ne ha già uno, arrivato da una precedente relazione. E pure il piccolo desidera una nuova culla. Unico limite è la sieropositività di questo suo nuovo partner. La fecondazione assistita dà la possibilità di partorire, senza che lei si contagi: lo sperma verrà centrifugato e liberato da impurità. Ammette che è più facile sostenere questa logorante aspettativa, perché la natura l’ha già fatta diventare madre: non ha conti in sospeso con la nostra attitudine alla procreazione.

È il turno di un’altra donna, stavolta al limite dell’anagrafe. Si è affidata alla procreazione assistita, dopo aver già perso due bambini per parto naturale. È già il quarto tentativo. Il suo partner la supporta, senza addossarle aspettative, lasciandola libera di insistere o rinunciare. Pagano comunque un prezzo emotivo: ogni momento di intimità e passione viene scalfito dall’idea del lieto fine. Provare a non pensarci è difficile. Sarebbe più proficuo abbandonarsi, senza rispettare tempistiche da allevamento. Non siamo Weimaraner e nessuno ci costringe ad avere cuccioli.

Esco dalla sala d’aspetto. Un silenzio crescente diluito tra aria circospetta e tuffi negli smartphone. La realtà fa rumore solo nei passi speranzosi di uomini e donne che si dirigono verso la stanza della dottoressa, un tragitto che svela speranze o ultime chance.

La porta a vetro si chiude alle spalle di una coppia, ombre che si siedono e che sembrano liquefarsi in attesa di un verdetto possibilistico. Un iter che parte dalla richiesta, dalla documentazione che provi sia necessario ricorrere a questa modalità di procreazione.

Dopo i primi incontri, subentra la trafila degli esami, poi si deciderà se procedere all’inseminazione o alla fecondazione in vitro. Una volta deciso questo percorso si dovrà dedicare tempo e frequenza ai continui monitoraggi ecografici dell’utero, delle ovaie e dei follicoli, al fine di stabilire la condizione ottimale per indurre l’ovulazione. La verità è che dopo i 43 anni per la donna diventa statisticamente molto difficile. Alcune si rivolgono speranzose a questo reparto, fuorviate da certi media che creano falsi miti, non specificando che la fecondazione da record a cui ricorrono certi vip siano quelle eterologhe.

Seguo la biologa. Le mani avvolte da lattice sterilizzato. Entriamo nella stanza del pick-up. Qui avviene il prelievo degli ovuli, previa stimolazione ovarica. Poi si procederà alla fecondazione con gli spermatozoi e il trasferimento nell’utero degli embrioni ottenuti. Il progresso genera miracoli, anche se stretto tra queste pareti disadorne che però pulsano le infinite speranze che qui sono state consumate.

Nella stanza piastrellata dove le mamme potenziali si spogliano per l’intervento spicca l’affresco fatto di sticker, una striscia di pesci stilizzati che sguazzano in qualcosa che evoca la materia liquida che porta alla vita. Un’altra porta si apre, sul bancone file di provette vuote. Andranno riempite di seme. Un tappino colorato, forme ergonomiche che tengono conto dei progressi nel design. Lì dentro manca solo la mia sostanza procreativa, solitamente imprigionata nei Kleenex o nel lattice ultrasottile per lui e lei.

È un bilancio che considera ciò che non sono diventato nell’incapacità di costruire un futuro condiviso con qualcuno. Seme che qui sembra essere preziosa materia prima, capace di mutare in quel pianto notturno che tante coppie inseguono.

La biologa mi invita al microscopio. Sta contando i globuli con una specie di pallottoliere del ‘900. Anche le mie mani vanno protette. Appoggio gli occhi sul visore. Ho il riguardo di chi teme di rovinare tutto. C’è la vita in quel vetrino. Eccoli gli spermatozoi, guizzano zigzagando nel pieno di un’ora di punta che continua in ogni direzione. La natura non ha le nostre parole, solo inarrestabile movimento.

La natura non ha le nostre parole, solo inarrestabile movimento.

Che cosa si prova nell’ammirare ogni giorno la vita infinitesimale racchiusa in una goccia di sperma: ormai ci è abituata. Le piace tanto il suo lavoro. Ci raggiunge la dottoressa. Le dico che qualche anno fa avevo pensato di donare alla banca del seme. Volevo essere artefice di un gesto altruista, lasciare al mondo qualcosa di me, anche se non lo avrei mai visto: è già qualcosa poter regalare vagiti e felicità ad altri esseri umani. Ma su Google c’era il limite dei 45 anni ed ero fuori quota.

Ci rimango male. Non riesco a dissimulare. Una scoperta rocambolesca in linea con tante mie inadeguatezze: se mi fossi informato meglio, avrei scoperto che è possibile donare il seme fino ai 50 anni e io ho superato questo limite solo da pochi mesi. La dottoressa e la biologa in qualche modo mi dedicano attimi di comprensione. Sono madri che aiutano ogni giorno degli sconosciuti a diventare genitori. Torno alla sala d’aspetto.

C’è solo una donna, un’africana che si guarda in giro. Le sorrido e contraccambia. Le spiego che sono qui per fare domande non intrusive. Non so cosa capisce. Mi racconta le sue vicende come si fa tra esseri umani. I suoi occhi increspati, affetti da piccole cataratte. Spicca il suo viso, dolce e dai tratti infantili. Corpulenta, un fisico da madre potenziale che genera bambini robusti, futuri calciatori. Arriva da Cremona e ora ci sta provando qui a Milano.

Non parla bene, ma si fa capire con le pause, la stanchezza, la sua cocente tristezza. Sto in silenzio, tengo per lei, per questa sua voglia delusa, ancora più pesante, se sei cresciuto in una terra in cui il ciclo vitale è fondamentale. Quegli occhi contaminati da mancanza di cure si velano di lacrime. Le prendo la mano, mi chiede di pregare per lei. Sdrammatizzo, le dico che io sono uno che porta fortuna.

La dottoressa mi presenta una paziente che ce l’ha fatta: a mesi nascerà la splendida bambina. Trentottenne, ha la pancia da madre, come quelle che vedi in giro, che ti viene da toccare, inspiegabile e così piena di quel mistero che qui dentro è semplicemente un fatto biologico da implementare, da facilitare fino a provocare il miracolo.

Lei e il suo compagno ci hanno messo anni. Dapprima sono finiti in una struttura privata che li ha illusi, facendoli sentire ogni volta all’apice del possibile e subito dopo geneticamente colpevoli. È stata una lotta che li ha portati qui da Roma. Un impegno che richiede giorni consecutivi di visite e tentativi. Prendevano ferie per malattia. Hanno dichiarato ai loro capi cosa stessero facendo. Secondo lei c’è semplicemente da dirlo in faccia, perché la vita viene prima di noi.

In questo ospedale si è sentita bene e accolta, trattata semplicemente come una paziente affetta da un limite organico da curare. Ricorda ancora il giorno in cui ha saputo che ce l’aveva fatta. Ha ricevuto la telefonata che era in ufficio. Si è chiusa in bagno, piangeva e ha chiamato il compagno che è esploso in lacrime di fronte ai colleghi. Deve essere davvero un momento indescrivibile. Mi accodo alla sua voce rotta da quel ricordo, alla pena della donna africana. Siamo fatti di emozioni che a volte comunicano.

È un momento inaspettato. Mi viene concesso per consolazione o simpatia, non so bene perché. Ma mi fa piacere, sono sorpreso. La dottoressa mi ha consegnato una di quelle provette da riempire. Se mi va mi fanno l’esame. C’è già scritto il mio cognome, a penna su un scotch. Ci sto, lo farò. Anche il mio seme verrà analizzato per capire se posso diventare padre naturalmente. Nella vita reale non ci sono scadenze. Vivrò in prima persona ciò che può provare un potenziale padre, anche se per me è più una prestazione, visto che non ho progetti in due. Mi chiudo nello stanzino. Un angolo sanitario, di fronte a me un lavandino, dei fazzoletti e il sapone liquido e niente pornografia. Quando avrò finito dovrò aprire una botola metallica e poggiare il vasetto, un po’ come alle porte dei conventi.

La dottoressa mi ha consegnato una di quelle provette da riempire. Se mi va mi fanno l’esame. C’è già scritto il mio cognome, a penna su un scotch. Ci sto, lo farò.

Procedo, resto in piedi, punto il glande verso il contenitore.

C’è gente fuori, come quando si è in bagno. Trovo comunque la concentrazione. Emerge l’immagine clou, una dottoressa statuaria che ho incrociato alla pausa caffè. Finalmente esplodo, le vengo sui tacchi. Per un maschio è così semplice lasciare una traccia di sé.

Mi lavo, mi guardo allo specchio. I miei occhi stanchi, sempre più indifeso, sto cercando di non proteggermi e aprirmi di più ai bisogni. Appoggio la provetta oltre la botola, dall’altra parte non c’è nessuno. Raggiungo la stanza dell’esame, nel laboratorio col microscopio. La biologa mi invita ancora a guardare. Stavolta c’è il mio sperma.

La scoperta straordinaria, le parole non servono. Tutti dovremmo poter osservare la nostra natura infinitesimale: io sono questa cosa, incontenibilmente veloce e viva. Esistono anche i miei girini. Goccia statica che pulsa vita e che così tante volte ho buttato nel cesso. È fantastico, potrei tenerli in un acquario e vederli crescere. Attendo l’esito, la biologa preme ancora quei tasti arcaici del suo pallottoliere contaglobuli.

Sono minuti che decretano il mio futuro possibile. Mi sorride. È tutto ok. Il mio sperma è ancora attivo. Anni fa mi dissero che invecchiando si indebolisce. Ho gli occhi lucidi. Per diluire il momento, gonfio i bicipiti. Non me l’aspettavo. Sono confuso, una sensazione così poco terrena e del tutto animale. Qualcosa di più vivo di me che va avanti, a prescindere dai miei pensieri, difetti e virtù.

È una giornata che ricorderò per sempre. Sono ancora in grado di donare qualcosa di importante.