La libertà, l’improbabile, impossibile libertà, era giunta: ma non ci aveva portati alla Terra Promessa. Era intorno a noi, ma sotto forma di una spietata pianura deserta.

(Primo Levi, “La tregua”)

C’è un’ora del mattino in cui non si è davvero certi dell’esistenza delle montagne. Accade quando il sole non è ancora sorto, getta i primi deboli raggi dietro la valle; il cielo si rischiara allora di un azzurro cupissimo, le cime si distinguono appena, sono linee inaffidabili, profili che tremano a fissarli a lungo. Niente viene a rassicurare lo sguardo: le strade e le macchine, le case con le luci e le promesse di vita – ogni cosa giace nascosta.

Potrebbe essere la prima ora del mondo.

***

«Sei pronta?»

La voce già decisa e squillante, Giorgia bussa alla porta della mia stanza – che poi sarebbe la sua, quella dell’infanzia.

«Arrivo».

«Dai, che per arrivare a Casere in macchina ci mettiamo un’ora buona».

Raccolgo lo zaino accuratamente preparato seguendo la lista che mi ha mandato per messaggio, un mese fa, dopo che le avevo chiesto di accompagnarmi: dentro ci sono snack a sufficienza per mangiare ogni ora, una borraccia, un K-way in caso di pioggia, e una canottiera in più per la notte che passeremo al rifugio, dopo aver raggiunto la cima. Abbasso la tapparella, infilo gli scarponi che Giorgia mi ha prestato: ieri sera, provandoli, me li ha stretti al massimo – io sedevo sul letto singolo, inebetita dai movimenti agili e decisi con cui chiudeva i lacci. Alla fine sorrideva soddisfatta, tastando la punta del piede per constatarne l’aderenza.

«Perfetti».

Anche Michael, il mio bisnonno, partiva a quest’ora del mattino. Il paese era ancora immerso nel sonno, nessuno lo avrebbe visto risalire il sentiero.

***

Conosco il punto in cui il fiume Aurino si ingrossa e rimescola le sue acque, creando pozze che risplendono come piscine naturali, divenendo un richiamo per ogni vivente di passaggio per questa valle – anche adesso: poco distanti da noi due signori si piegano a riempire le borracce, una mucca si abbevera alle loro spalle, attorniata da alcuni bambini incuriositi, e, ancora più lontano, un labrador si tuffa, spezzettando i riflessi del sole, incurante dell’aria fresca e dei richiami dei padroni. Conosco l’odore ombroso che hanno i pini quando si caricano di rugiada, e altre volte ho camminato in piena estate accanto a queste piccole malghe, rossastre nella luce del mattino, tutte diverse e identiche nelle loro proposte di sachertorte da gustare sui lunghi tavoli in legno. Eppure, adesso che procedo al passo ampio e regolare dettato da Giorgia, lungo un sentiero che dal parcheggio di Casere si inoltrerà sulle montagne, questo frammento di Alto Adige non si schiude intorno a me come un dorato paesaggio d’infanzia; l’impressione, dopo tanti anni che non ci tornavo, è anzi quella di camminare in un diorama, la ricostruzione fedele di qualcosa che dovrebbe essermi familiare, e invece mi guarda attraverso la distanza di un vetro infrangibile.

«Se teniamo questo ritmo, arriveremo al rifugio in tre ore circa. Sono i primi 900 metri di dislivello».

«Da lì al Passo dei Tauri, quanto ci metteremo?»

«Non saprei quantificare. Arrivare al confine con l’Austria è la parte più dura. Sono 2800 metri in tutto. È tosta, ma è fattibile».

Ad affascinarmi di Giorgia non è solo la lucidità, questo approccio pratico alla montagna che non concede idealizzazioni. Non è nemmeno solo la tonicità del suo corpo, ribadita da una tuta nera aderentissima, di un qualche materiale traspirante che benedice la circolazione. Nel suo lessico esistono le quote, i dislivelli, sa che i fiori violacei che crescono lungo il sentiero, simili a piccoli soli essiccati, si chiamano cardi, e nelle nubi distanti e violacee riesce a cogliere la possibilità remota di una precipitazione.

Loro non avevano la stessa esperienza di Giorgia. Gli uomini e le donne, gli stranieri venuti a ridiscendere questa valle, non conoscevano la lingua della montagna. Viaggiavano con vestiti troppo leggeri o delle taglie sbagliate, scarpe inadatte a percorrere il sentiero. Mi domando se giunti a Casere abbiano goduto, almeno per un attimo, della bellezza del paesaggio, o se era troppa la paura, la fretta di giungere ai camion che li attendevano nel parcheggio. Mi domando come deve essere stato, per loro che avevano letto del Sinai glorioso su cui Dio aveva inciso i primi comandamenti, scoprire, con un viaggio spaventoso, che la montagna è innanzitutto la ferocia degli elementi, il freddo e la fatica che non perdonano l’inesperienza.

«Ci siamo, tra poco arriva il primo strappo».

Guardo Giorgia senza capire. Lei sorride, indicando la parete di roccia che si innalza a un centinaio di metri di distanza da noi.

«La prima salita. In gergo si chiama così».

***

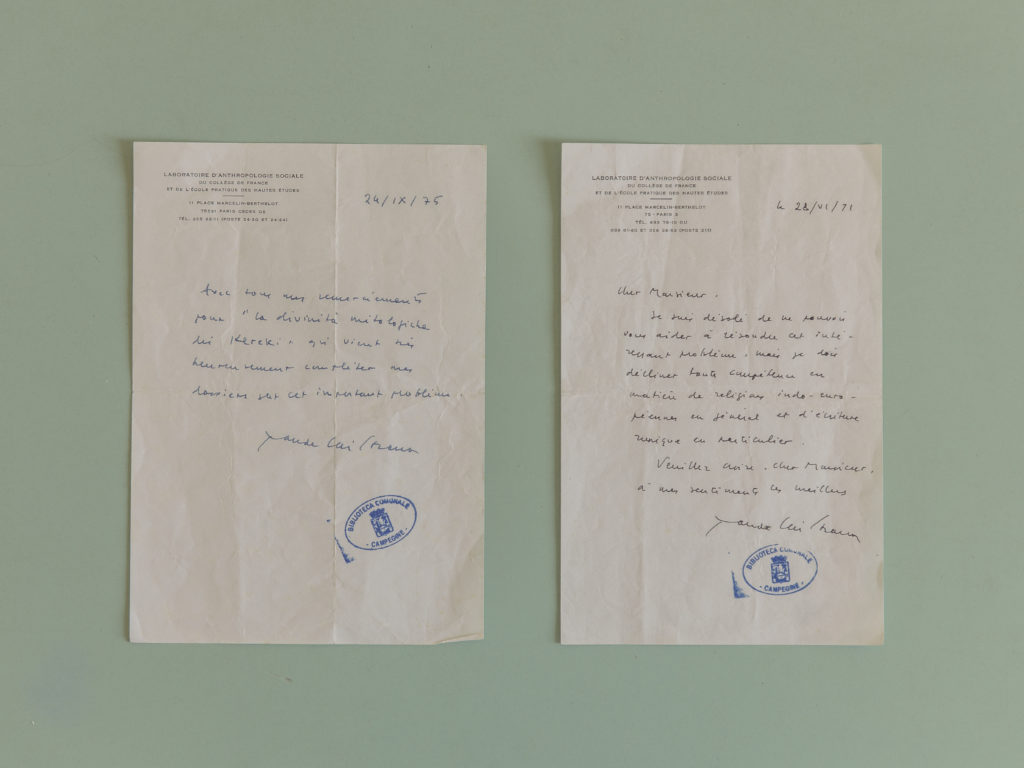

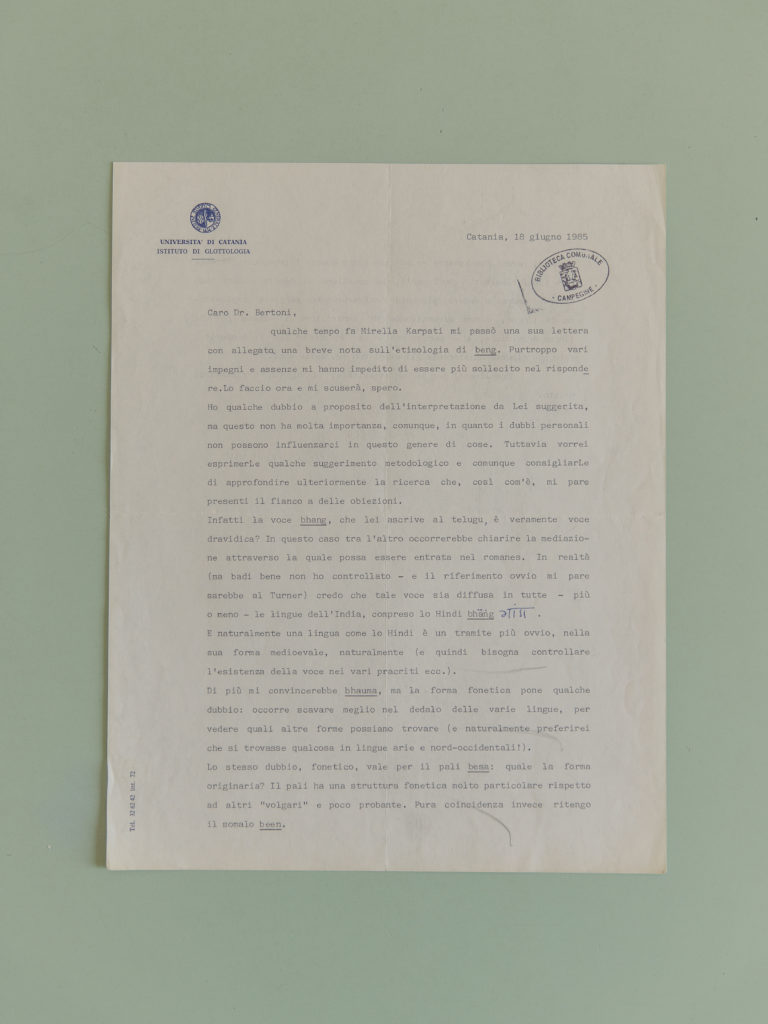

«Sa, sono contento che mi abbia contattato per sapere di più su una storia così poco conosciuta».

Hannes Obermair si collegava da Bolzano, ma avrebbe potuto essere ovunque: la sua sagoma frastagliata fluttuava sullo sfondo bianco e neutro di Zoom. “EURAC Research” era in scritto in caratteri rossi e grandi, in alto a sinistra.

«L’abbreviazione sta per “European Academy”, l’istituto di ricerca interdisciplinare per cui lavoro come ricercatore» aveva subito precisato.

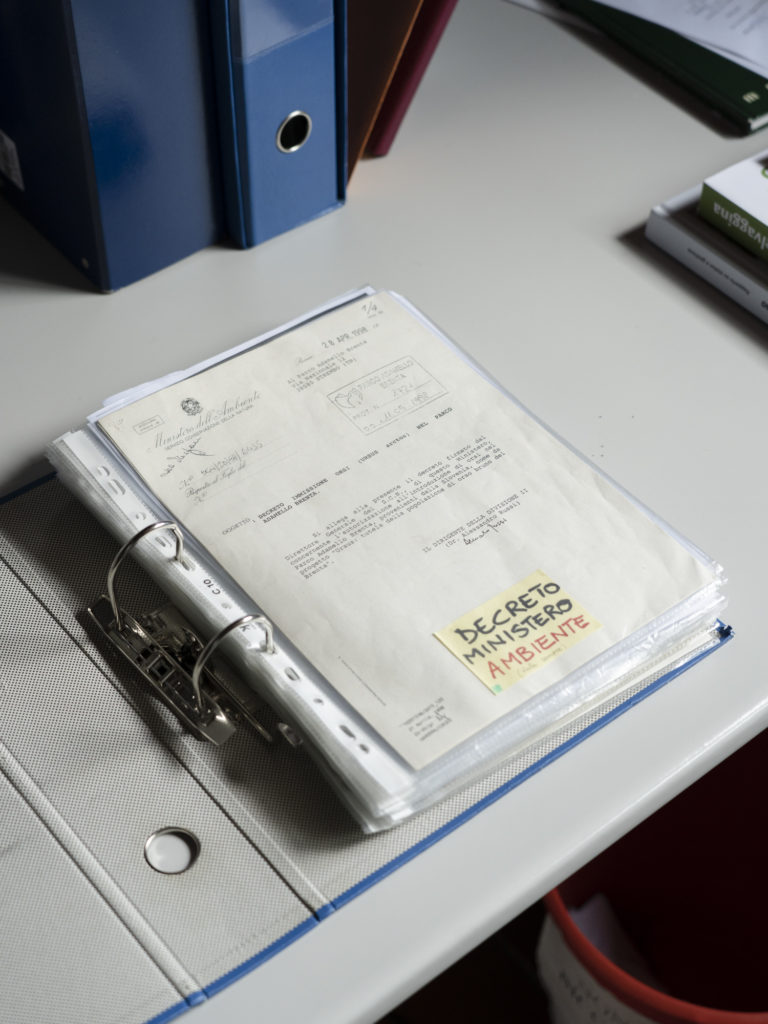

«Partiamo dai numeri: furono più di cinquemila gli ebrei che fuggirono lungo il Passo dei Tauri, nel ’47, diretti verso la Palestina. Uomini, donne, talvolta anche incinte o con bambini molto piccoli. Provenivano dai più vari paesi europei – Germania, Ungheria, Polonia, Albania, Slovenia, Romania, o da quel che ne restava. Appartenevano a quel movimento di massa che l’anno dopo portò alla fondazione dello stato di Israele. Un esempio di Weltgeschichte, se ci pensiamo: un frammento di storia universale che si è riverberato anche su questa valle».

Gli uomini e le donne, gli stranieri venuti a ridiscendere questa valle, non conoscevano la lingua della montagna

Obermair si esprimeva in un italiano perfetto soltanto un po’ incrinato dall’accento tedesco, che dava alle sue frasi una cadenza irregolare, e somiglia al sentiero che percorro adesso, a questo tracciato sassoso che addenta la montagna. Un accento che rende la lingua più fragile, più esposta, che in passato è stato anche il mio.

«I membri della Bricha, l’organizzazione ebraica clandestina che predisponeva il viaggio, agivano con la massima scrupolosità. Avevano scelto il Passo dei Tauri perché era l’unico tratto presidiato dai carabinieri italiani, molto più accondiscendenti verso gli ebrei, per quanto strano possa sembrare, rispetto alle truppe francesi e inglesi che occupavano il resto dell’Austria. L’Inghilterra, in particolare, al tempo esercitava un mandato sulla Palestina, e al fine di evitare disordini scoraggiava in ogni modo il rimpatrio degli ebrei. Il viaggio cominciava di notte, dal paese austriaco di Krimml», Obermair aveva mosso piano l’indice, come a disegnare il percorso nell’aria, «e si concludeva la notte successiva a Casere, dove già attendevano dei camion diretti al porto di Genova. Insomma, tutto era organizzato nei dettagli. Ma che nessuno degli gli abitanti di questa valle si sia accorto del passaggio di centinaia e centinaia di persone, che nessuno se ne ricordi, mi sembra quanto mai inverosimile».

Da storico, Obermair aveva avanzato alcune ipotesi per spiegare questa “rimozione”: mentre parlava, capivo anzi che all’indagine di questa rimozione aveva dedicato gran parte della sua carriera ormai trentennale. Il collaborazionismo, la feroce diligenza con cui furono applicate le leggi razziali, sono tuttora il fuoco nero che alimenta la sua vita da studioso.

«Vede, l’antisemitismo era ben radicato in Alto Adige, rappresentava un’evoluzione del vecchio antigiudaismo cattolico. A questo si è poi aggiunto, come dire», aveva fatto una pausa, misurando bene le parole, «il superstrato nazista. Come saprà, la provincia di Bolzano – o Alto Adige, o Sud Tirolo che dir si voglia – era un territorio filo-nazista durante la seconda guerra mondiale. In parte, va detto, anche per reazione alla feroce politica di “italianizzazione” portata avanti del fascismo. Ma in generale c’è stata da subito una forte affinità verso l’ideologia hitleriana, non solo da parte delle élite di lingua tedesca di questa regione».

«Attenta. Se vuoi girarti e guardare il paesaggio, devi fermarti. Altrimenti rischi di inciampare».

Le raccomandazioni di Giorgia sono frecce scagliate da punti diversi della salita, mi obbligano a raddrizzare la postura, sgranare gli occhi sul sentiero. Nei tratti più ripidi imito i suoi movimenti, cerco i suoi stessi punti di appoggio. Procedo a passi attenti, lo sguardo fisso sulla terra che si solleva sotto i miei piedi. Ci sono punti in cui la storia si sovrappone alla geografia con più forza: a questo pensavo, ascoltando Obermair. Indagare l’identità di un luogo significa anche individuare gli elementi di cui è composto, scovarne le radici e i superstrati – quasi a comporre un carotaggio scrupoloso, una sorta di geologia degli avvenimenti. Per tutto il Novecento l’odio era stato seminato con cura lungo questa valle, gettato come sale sulla ferita mai rimarginata dell’annessione: così Obermair spiegava non solo il silenzio in cui è caduto l’esodo di più di cinquemila persone lungo il Passo dei Tauri, ma anche l’indifferenza che gli altoatesini avevano loro riservato. Il risentimento era ormai divenuto il frutto più autentico di queste montagne, e la fame del dopoguerra l’aveva tutt’altro che sradicato, anzi, solo reso più esposto, denudato, proprio come durante la guerra, mi racconta Giorgia, erano state denudate intere pareti di montagna, per impedire assalti e imboscate. Ci fermiamo a riprendere fiato, una luce azzurra si mescola alle mie vertigini.

«Finora ho parlato di ebrei, ma non è esatto: tecnicamente, i reduci dai campi di concentramento, e più in generale coloro che erano scampati alle persecuzioni, venivano definiti displaced persons. Molto spesso si trattava di persone prive di passaporto, senza più una casa, o un contesto familiare a cui far riferimento. Individui soli, frammentati, atomizzati, trovavano rifugi temporanei all’interno di campi speciali, in attesa che si decidesse il loro destino».

Questi “Displaced persons camps”, luoghi spersonalizzanti sin dal nome, a detta di Obermair erano tutt’altro che rari: venivano allestiti nell’Europa dell’est, in Austria e in tutti i territori del Reich occupato; talvolta anche negli ex campi di concentramento.

«Sì», aveva confermato, schiarendo la voce, «ha capito bene. Capitava che fossero proprio i lager, le prime stazioni di sostegno per i sopravvissuti».

Non avevo pensato a La tregua di Primo Levi mentre conversavo con Obermair: ma adesso, mentre la fatica appesantisce le gambe, e il respiro si spezza tra i polmoni – non riesco più a capire che cosa provo, se questi brividi sono freddo o fatica, fame o vertigine – in questo sommovimento del corpo sul quale mi sembra di non avere alcun controllo, riemergono le immagini di quel libro letto anni fa, che mi aveva colpita per una strana commistione di poesia e crudezza, perché l’elegante precisione del linguaggio conviveva con l’orrore che raccontava. Scritto proprio nel ’47, La tregua è il resoconto del lungo viaggio di ritorno di Levi a Torino, dopo la liberazione del campo di Buna-Monowitz; per una cupa ironia del destino, la prima tappa del rimpatrio fu proprio Auschwitz. Disertata da SS in fuga, occupata da poche e impreparate squadre russe, l’efficientissima metropoli dell’orrore rappresentava ora un sanatorio a cielo aperto, in cui la morte gettava gli ultimi colpi di falce, distinguendo irreparabilmente tra sommersi e salvati, tra coloro che sarebbero affondati per sempre nell’inferno concentrazionario, e i displaced che invece sarebbero tornati nel mondo, liberi ma non redenti.

«Dobbiamo accelerare il passo: comincio a sentire delle gocce di pioggia».

Non posso sapere dove proseguisse il viaggio delle donne e degli uomini che attraversarono questa valle. So però dove il viaggio è cominciato: non davvero al confine con l’Austria, ma molto prima, tra le baracche sconquassate in cui avevano lottato per restare in vita, scoprendo le parti più buie di sé stessi. In queste “stazioni” avevano spesso sostato anche oltre la fine del conflitto, realizzando di essere qualcosa di ancor meno di un bottino di guerra – cosa che, pur nella sua spietatezza, garantisce un qualche valore: nelle parole di Obermair, nient’altro che “una sfida logistica di approvvigionamento”, “una cifra di difficile gestione per le potenze vincitrici del conflitto”, “soggetti che non figuravano più in alcun apparato anagrafico”. La condizione di displaced si formava per la prima volta nella mia mente proprio per contrasto al linguaggio formale di Obermair.

«Come si ricostruisce la storia di ciò che è accaduto, se non resta più alcuna traccia visibile?»

Fino a quel momento avevo ascoltato Obermair con attenzione, prendendo appunti; ora quella domanda sorgeva spontaneamente, stupendomi. Lui aveva atteso qualche secondo prima di rispondere.

«Sa, Walter Benjamin diceva che il processo storico non deve essere rivolto ai vincitori, ma ai vinti, ai perdenti, alla memoria di chi non ne avrebbe diritto. Quanto accaduto sul Passo dei Tauri, l’anonimità delle vite che l’hanno attraversato, è proprio uno di questi casi. I contorni li abbiamo, ma sulle singole vicende, sui piccoli e i grandi drammi, non sappiamo poi tanto. Bisogna lavorare sui frammenti: incrociare molti dati, raccogliere le storie dei sopravvissuti e dei loro discendenti. Soprattutto, tornare sul luogo. Percorrerlo, cercando ciò che ci è sfuggito».

“Che nessuno degli gli abitanti di questa valle si sia accorto del passaggio di centinaia e centinaia di persone, che nessuno se ne ricordi, mi sembra quanto mai inverosimile”

La voce di Giorgia annuncia l’approssimarsi di un punto di arrivo, ma quando alzo lo sguardo non c’è niente di certo: gli occhi inumiditi sfuocano i profili di legno del rifugio, e lei che mi attende col cappuccio alzato, alla fine del sentiero, mi pare un tronco nero, esilissimo, inaspettato a questa altitudine. Mi ci vuole qualche secondo per rendermi conto che tutt’intorno non esistono più boschi né alberi, che la montagna a poco a poco si è spalancata rivelando nient’altro che strati di terra ed erba che a guardare più su, verso le cime ancora impensabili, sfumano soltanto in buia pietra.

Mentre cammino con gli ultimi residui di forze, faccio quello che non dovrei fare: mi volto verso est, verso il punto da sono venuta, ed è un attimo. La stanchezza e la fatica hanno la meglio. Vedo le montagne incurvarsi e scivolare giù a valle, le cime disciogliersi e mischiarsi ai rivoli d’acqua che sibilano ai miei piedi. I boschi lontani e pieni di sole si allargano fino a diventare dei laghi, strane pozze di luce che riempiono gli occhi, e davvero anche qualcosa di me si disperde, qualcosa procede e resta aggrappato alla montagna e qualcos’altro scivola via per sempre, insieme alle gocce freddissime che cadono sulle mie braccia accaldate – mi rendo conto che non è pioggia, ma neve, è proprio neve quella che adesso, in una giornata di luglio, cade tacitamente sul sentiero.

«Sa, non è affatto improbabile quello che mi ha scritto nella mail: doveva per forza esserci qualcuno ad accompagnare le displaced persons attraverso la valle».

È l’ultima cosa che ricordo della conversazione con Obermair: la formalità che si distendeva in un mezzo sorriso, lasciando intravedere una sincera curiosità.

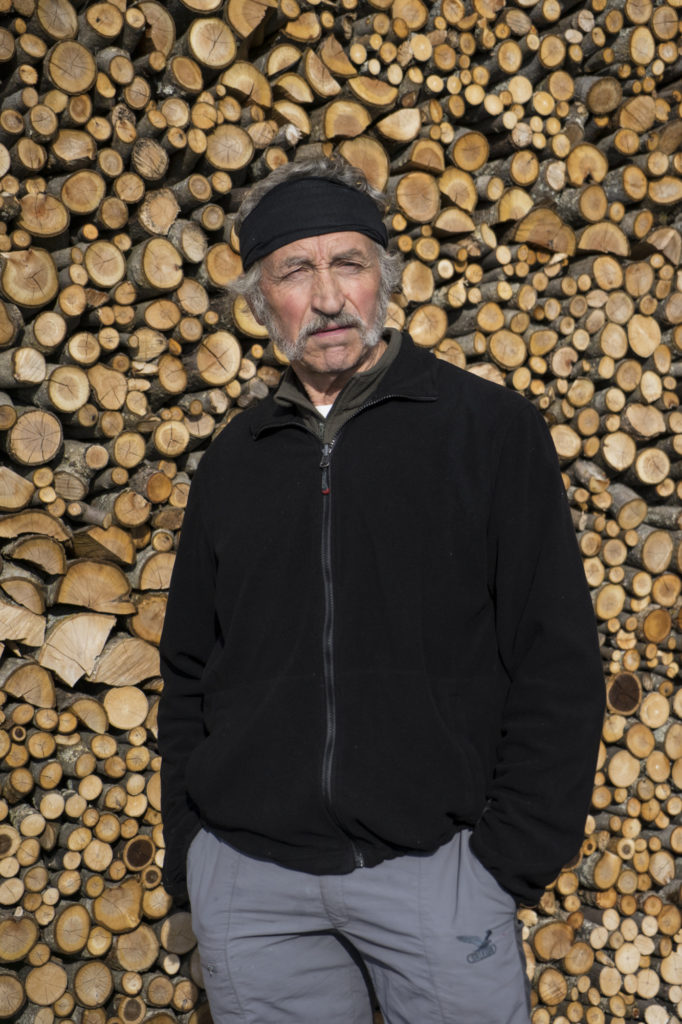

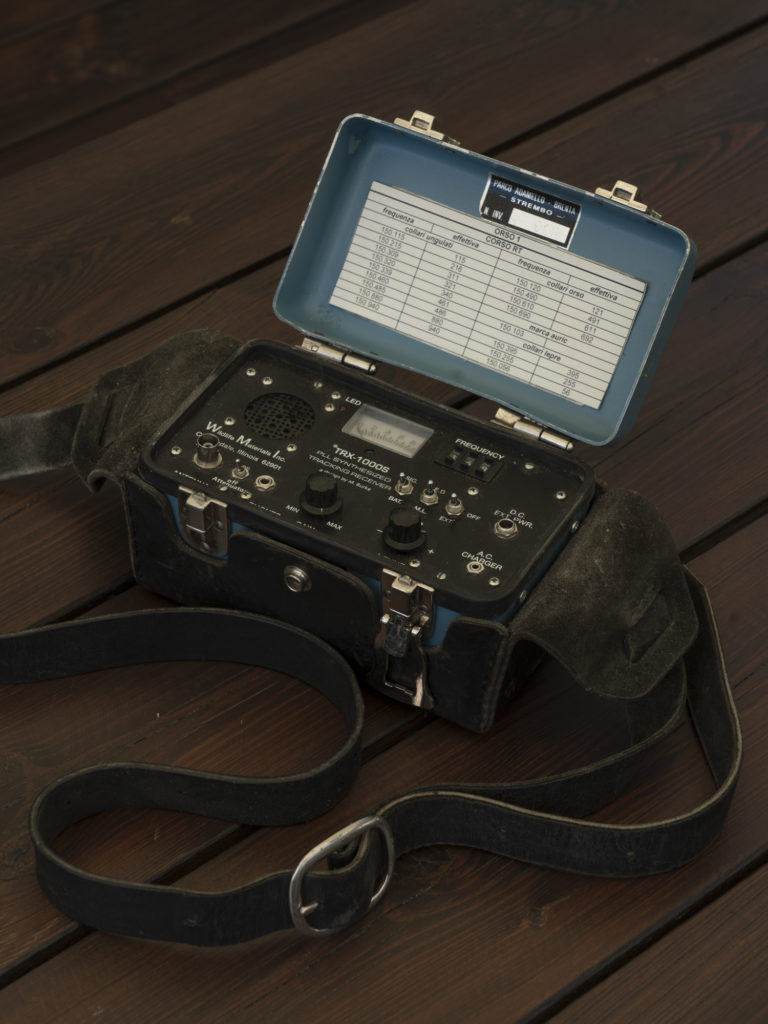

«Gli schmuggler, sì. Loro conoscevano il passo dei Tauri meglio di chiunque altro. Lungo il sentiero, anche prima della guerra, vi barattavano olio, zucchero, beni di prima necessità. È probabile che fossero proprio loro a fare da guida. Stando a quello che lei mi ha raccontato, il suo bisnonno fu uno di loro».

***

Schmuggler, dal verbo tedesco schmuggeln, letteralmente: l’atto di trasportare merci segretamente attraverso un confine, o, più in generale, di intraprendere un commercio clandestino. Adottato nella lingua letteraria all’inizio del XVIII secolo, dal verbo smuggeln deriva il danese smugle, lo svedese smuggla, l’inglese to smuggle. Secondo ipotesi accreditate, il termine sarebbe entrato in vigore nelle lingue germaniche presso il Mare del Nord, e deriverebbe dalla forma dialettale norvegese smokla, dove la variazione in k insinua una sfumatura di incertezza. Il significato originale di schmuggeln pertanto non sarebbe tanto quello di contrabbandare, quanto quello di “sgattaiolare via”, “scomparire alla vista”, “nascondersi”.

***

«Il ghiacciaio che vedi, dall’altra parte della valle, è il Picco dei Tre Signori. La cima più alta della Valle Aurina, il punto più a nord d’Italia».

Distesa sulle panche in legno che fronteggiano il rifugio, volto la testa verso il punto indicato da Giorgia: una lama di luce si disegna sotto le palpebre, ma non riesco a metterla a fuoco. La fatica ha ammorbidito ogni muscolo.

«Oltre quelle creste comincia l’Austria. Noi però risaliremo il confine a ovest, dalla parte opposta».

Cerco di calmare il respiro, mentre il sangue circola convulsamente e risveglia ogni mia parte; sento le caviglie pulsare contro gli scarponi. Voci sconosciute sciamano alle mie spalle, altri stranieri venuti a sostare al rifugio.

«È un nome strano, Picco dei Tre Signori».

Giorgia si rimette seduta; allunga una mano ad accarezzare gli steli lunghi che affiorano sotto la panchina. Mi ha confidato che da bambina amava posare il palmo sopra le ortiche, la divertiva quel bruciore trattenuto. «Solita storia. Tre signori ricchi – principi, vescovi o che so io – scoprono questi territori e se ne appropriano». Appoggia un gomito sul tavolo, si volta verso di me e poi di nuovo verso il ghiacciaio; la sua chioma bruna è dello stesso colore delle montagne. «Come se poi fosse davvero possibile, appropriarsi di una valle».

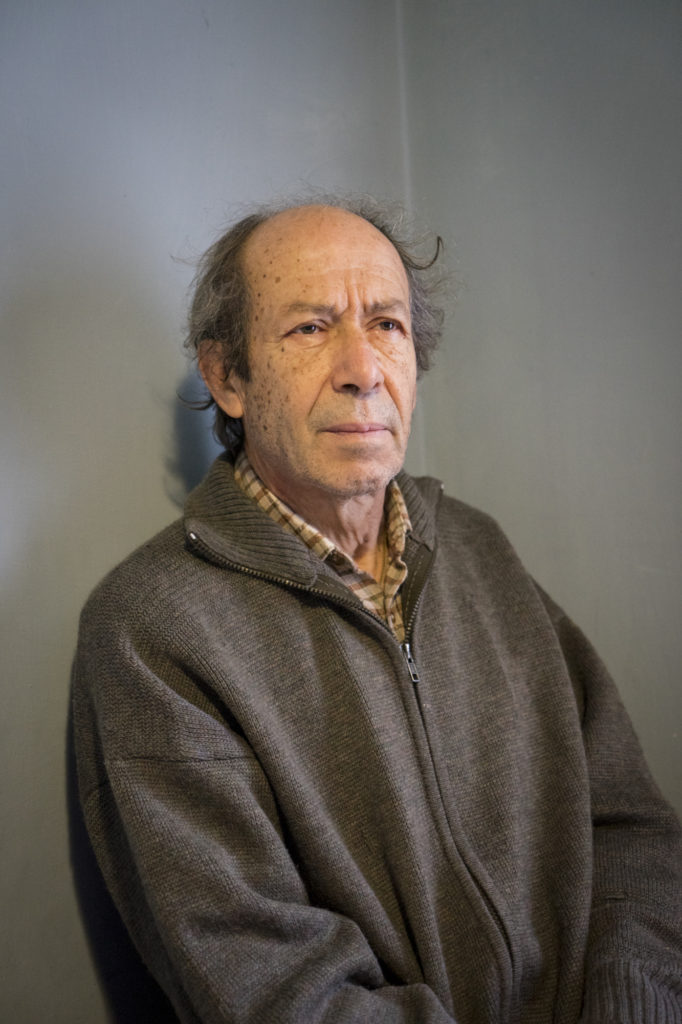

Vorrei saper nominare le creste lontane o distinguere le rocce che affiorano qua e là dai manti erbosi, ma io non ho le conoscenze di Giorgia; il mio vocabolario è povero a questa altitudine. Sono venuta quassù sulle tracce di un uomo di cui non mi restano che fragili indizi, cronache scombinate e inaffidabili. “Urgroßvater” in italiano si traduce “bisnonno”, ma alla lettera vuol dire “vecchio e grande padre”; e io me lo immaginavo davvero, da bambina, questo padre vecchissimo, grande come una creatura delle fiabe, seduto alla poltrona della stubelle sempre satura di fumi di sigarette. Questo sconosciuto, sul quale in famiglia era calato un silenzio a me incomprensibile, riemergeva nei racconti spezzati di mia nonna materna – non conoscevo la parola “demenza”, ma conoscevo gli occhi offuscati della Oma, simili a laghi irraggiungibili, il volto congelato in quell’immobilità inespressiva che è una temporanea assenza di vita. Michael compariva in quelle crepe, dagli spiragli in cui la memoria si frantumava e ricomponeva. Michael che era nato e cresciuto su queste montagne, quando appartenevano ancora all’Austria. Michael che in paese passava quasi inosservato, e quando i clienti varcavano la porta dello spaccio di famiglia, non era a lui che si rivolgevano, ma a sua moglie Katharina. Michael che scompariva per giorni interi sulle montagne, a nessuno dei figli era concesso seguirlo. Solo una volta la Oma lo aveva visto rientrare; incapace di dormire aveva gettato lo sguardo oltre la finestra, e nel buio teso aveva intuito qualcosa, “qualcosa come un bosco in cammino”. Suo padre l’aveva riconosciuto a stento – era uno sconosciuto fra gli sconosciuti, un’ombra fra le ombre.

Io non mi sono mai spinta così lontano, non conosco l’alta montagna: ma so che in ognuno di noi esistono dei punti in cui è possibile ritirarsi, crepacci che non è dato misurare, oltre i quali si diventa stranieri anche a sé stessi. Per la prima volta, dopo anni passati a fantasticare su Michael, voglio saperne di più: non solo chi fosse, e cosa sia accaduto in quella che sarebbe stata la sua ultima estate. Voglio conoscere il punto in cui scompariva.

«Cos’è questo rombo lontano? È da quando abbiamo iniziato la salita che si avverte».

«Il ghiacciaio che si scioglie. Succede tutte le estati, è la montagna che cambia pelle. Nell’ultimo periodo avviene sempre più rapidamente».

***

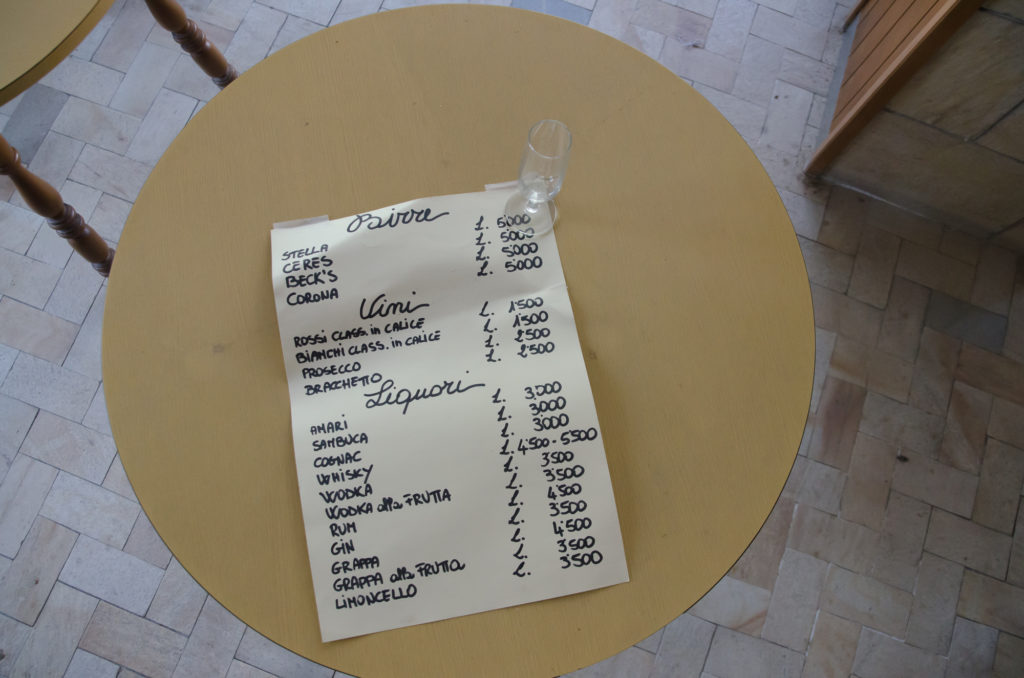

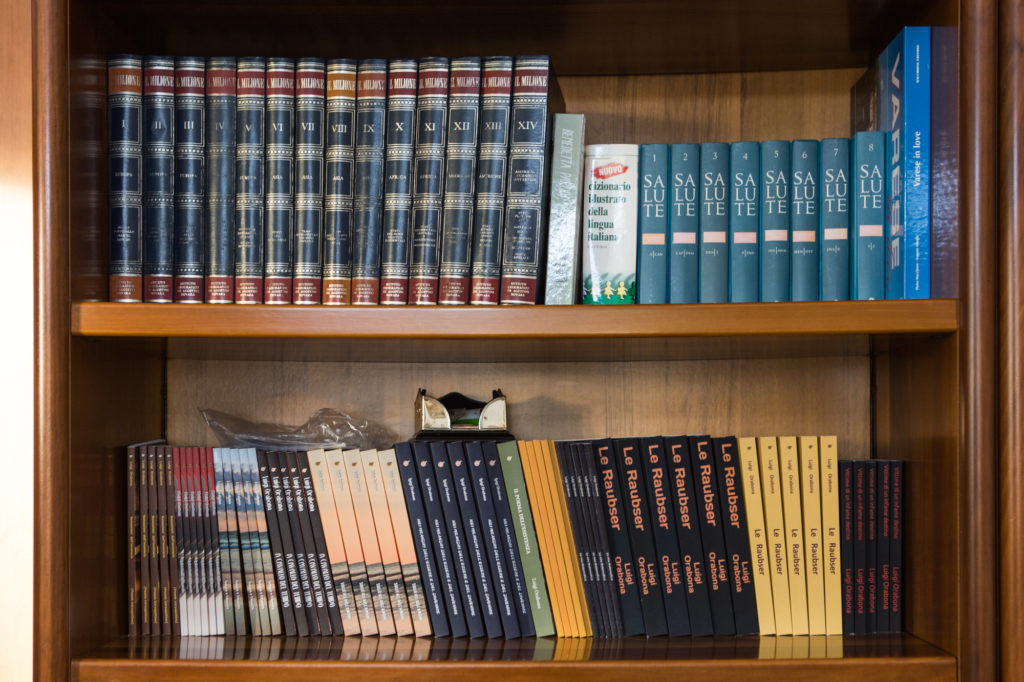

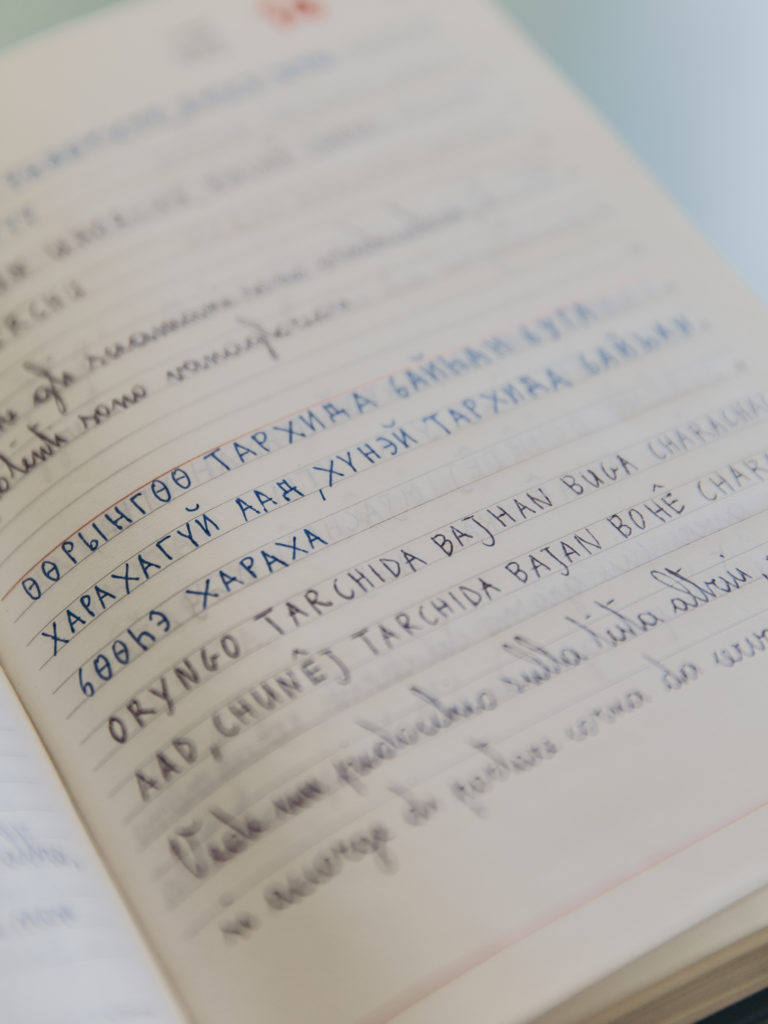

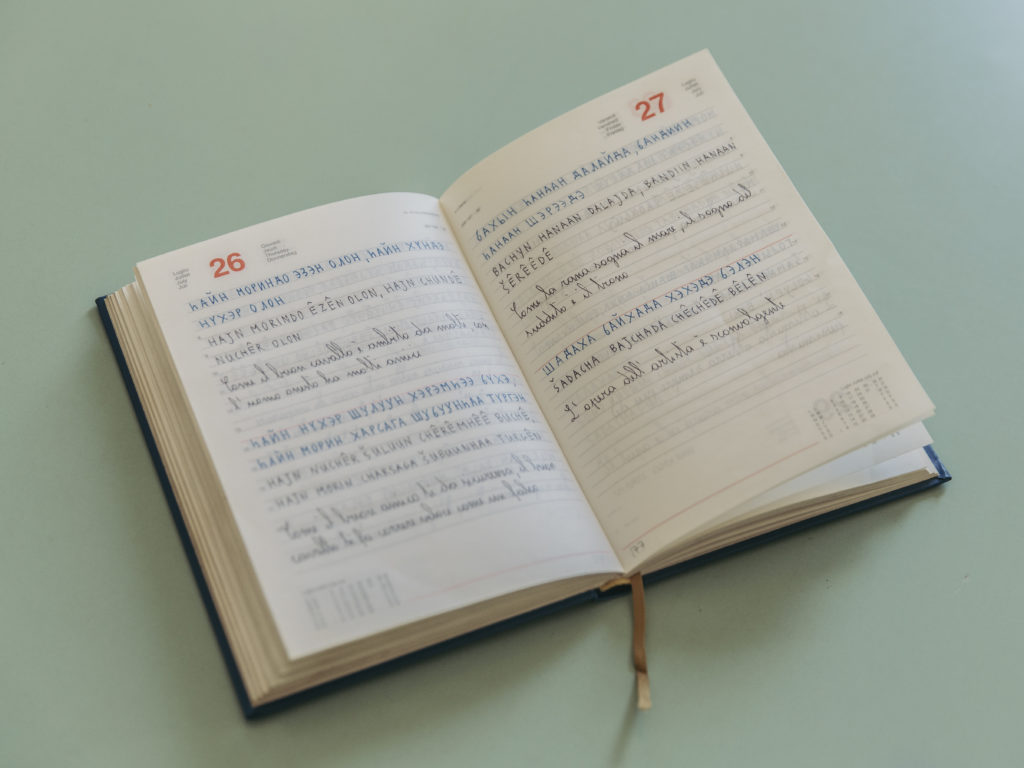

Scriveva di notte, quando le buie stanze della taverna di Krimml erano ormai sature del respiro assonnato dei suoi compagni. Rischiarato da lampade di fortuna, Eliyahu Litani si abbandonava a lettere appassionate e ricche di dettagli: ogni settimana aggiornava i suoi cari sul numero di displaced che lui e altri membri della Brigata ebraica erano riusciti a radunare, indugiando, non senza un certo orgoglio, sulla gratitudine che alcuni esuli gli avevano riservato, stringendogli più volte le mani, bisbigliando commossi “Shalom, Shalom”, prima di scomparire tra le montagne. Talvolta, se la stanchezza glielo consentiva, accennava anche ai pochi, misteriosi italiani che, dandosi il cambio ogni notte, li guidavano lungo il sentiero.

Suo figlio Rami conserva ancora ognuna di quelle lettere: in collegamento da Tel Aviv, in un luminoso pomeriggio di giugno, me ne mostrava alcune; il ricordo di quei caratteri spigolosi ora si confonde ai profili irregolari delle pietre che costellano il paesaggio. I duemila metri, mi informa Giorgia, segnano la soglia dell’inabitabilità: solo rare specie di fiori riescono a prosperare oltre questa altitudine, e anche se il tratto che ci aspetta è meno ripido rispetto a quello che abbiamo già percorso, la fatica del cammino si farà più acuta – «l’ossigeno a questa altezza si riduce del venticinque per cento». Intorno a noi, la montagna per come la conoscevo è scomparsa, lasciando il posto a una cupa distesa lunare.

“Urgroßvater” in italiano si traduce “bisnonno”, ma alla lettera vuol dire “vecchio e grande padre”

«Negli ultimi anni ho capito questo: everyone is a story». Rami accompagnava il suo broken English con ampi gesti delle mani e un deciso tono della voce. Non aveva alcuna reticenza nel condividere frammenti della sua storia famigliare, anzi: parlare di suo padre sembrava procurargli un sincero entusiasmo.

«Sai, da giovane non ero molto interessato alle sue imprese. Solo pochi anni fa, con la nascita di mio nipote, ho cominciato a chiedermi: cosa resterà di me una volta che non ci sarò più? Allora ho capito che la mia vocazione è questa, tenere viva la memoria delle persone che hanno attraversato i Tauri nel ’47. Ho aperto un programma radio su questo argomento, e in poco tempo ho ricevuto una quantità incredibile di testimonianze da parte di figli o nipoti delle displaced persons, materiale che vorrei presto destinare a un museo. Everyone is a story» aveva ripetuto, affilando un sorriso,«even you».

Rami non parlava da storico, ma da discendente: da colui che ha ereditato una storia incompleta e vuole farsene depositario, fiducioso che ogni frammento troverà il proprio posto. Io ho l’impressione contraria: più riordino i frammenti, più l’immagine generale sembra sfuggirmi. Più scavo nel silenzio che avvolge la figura di Michael, più mi sembra di dover fare i conti con un silenzio più grande.

«I carabinieri italiani, di guardia lungo il confine, non ostacolavano gli ebrei. Va bene, ogni tanto chiedevano una sigaretta in cambio, ma niente di più. And then there were the guides: uomini, talvolta donne, che conoscevano bene il confine; venivano da diversi paesi della valle».

Michael allora non doveva essere stato il solo, cosa del resto più che ragionevole; era inverosimile che avesse accompagnato più di cinquemila persone lungo il sentiero, su questo sentiero, in una sola estate. Eppure quel dettaglio così semplice mi colpiva come una rivelazione, facendomi apparire per la prima volta il cammino sotto un aspetto più pratico – non l’impresa di un uomo solitario, ma uno dei tanti mestieri rischiosi tentati nella spietatezza del dopoguerra. Queste guide – con tutta probabilità altri contrabbandieri – difficilmente venivano pagate in denaro: per quanto organizzata, la Bricha, mi spiegava Rami, aveva risorse limitate. Grazie ai contatti intrecciati sul versante austriaco, i suoi membri potevano invece offrire orzo, zucchero, sale, tabacco. Materie semplici, ma che tra le valli ormai incolte ed esauste, tra i boschi incendiati che stentavano a ripopolarsi valevano una fortuna.

«Non era pensabile incamminarsi senza le guide: lo raccontava mio padre, lo raccontano anche i parenti delle displaced persons che sono poi giunte in Palestina. I membri della Bricha organizzavano il viaggio, ma non avrebbero mai potuto accompagnare i displaced lungo il sentiero. Era già rischioso di giorno, immagina di notte».

E io lo immagino: immagino di non poter vedere la montagna che si innalza ripida alla mia destra, e il vuoto che ora si spalanca alla mia sinistra; immagino che di questa pendenza vertiginosa mi resti solo un’impressione, il disorientamento di allungare le mani nel buio e non trovare appigli. Immagino di non poter ricalcare i passi di Giorgia, ma di percepirne solo il suono secco nel buio, e di essere responsabile non solo per la mia vita, ma anche di quella di molte altre persone, perché un inciampo o una semplice distrazione potrebbero provocare un rallentamento, attirando l’attenzione di guardie mai abbastanza lontane.

«Purtroppo non posso dirti con certezza se mio padre e Michael si siano conosciuti. Vedi, nessuno rivelava il proprio nome lungo la via dei Tauri. I membri della Bricha lavoravano sotto copertura: si infiltravano nei displaced camps austriaci fingendo di essere soldati britannici, o magari assumevano l’identità di altri profughi che avevano già raggiunto la Palestina. Quando ai displaced, beh, spesso i documenti neanche li avevano più. And the Italians were afraid: loro non avrebbero mai rivelato la propria identità, correvano il rischio di essere denunciati».

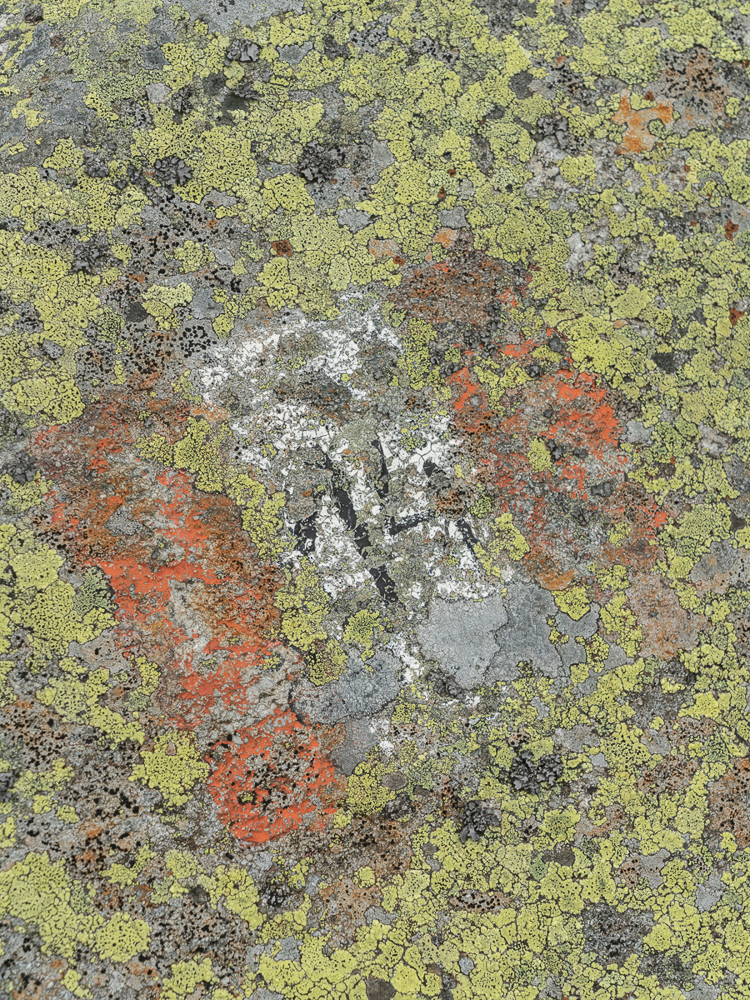

Rami l’aveva ripetuto più di una volta: gli italiani. Per lui, ragionevolmente, gli abitanti della Valle Aurina non potevano che essere italiani; magari di madrelingua tedesca, ma pur sempre italiani – così del resto sanciva, ormai da tempo, la burocratica spartizione dei confini. Eppure, nell’idea che mi sono fatta di Michael, nei dettagli scombinati che mi sforzo di cucire insieme, non posso immaginarlo né come italiano né tantomeno come austriaco. “Siamo gente di montagna,” ripeteva spesso la Oma: a me, che conoscevo la montagna solo d’estate, e ogni estate in modo distratto, quella formula sembrava solo un modo per ribadire un suo disinteresse, la totale noncuranza verso qualsiasi cambiamento o avvicendamento politico avvenisse nel resto del Paese. Solo adesso ne riconosco la saggezza, adesso che le pietre sotto ai miei piedi si allargano a dismisura fino a diventare dei massi, e il sentiero scompare fino a divenire solo un’intuizione, una retta da indovinare in mezzo a un terreno spaccato – quasi che il mondo non avesse mai avuto inizio, e dopo chissà quale antica eruzione ogni cosa fosse rimasta in potenza, a uno stadio minerale, solidificatasi prima di assumere una forma. “Italia” o “Austria” sono definizioni già difficili da tracciare a valle; qui perdono ogni significato.

***

Forse Michael, nonostante l’abitudine, avvertiva una strana vertigine guardando da quassù, verso le case minuscole e come sospese in un velo di luce. Forse non poteva che trovare ridicola la pretesa dei regimi di reclamare per sé questo luogo, spartendoselo come un bottino di guerra. Con l’Anschluss del ’39 non ci furono più dubbi, nessuna promiscuità tollerata: da un lato stavano gli austriaci, ormai cittadini del Reich, dall’altra gli italiani, altrettanto reclusi nelle proprie fantasie di purezza. Gli italiani, per Michael, rappresentavano ormai una categoria ben precisa – gli uomini che si presentavano in divisa nello spaccio di famiglia, come in molti altri negozi del paese, portando via quel che desideravano; poco importa che per procurarsi quella merce Michael e Katharina avessero camminato per chilometri nella valle, bussando alla porta di ogni casa incontrata, barattando con ostinazione ogni oggetto che potesse avere un qualche valore – masticavano la corteccia dei pini quando la fame artigliava lo stomaco. Ma i saccheggi sarebbero stati solo l’inizio.

Michael aveva un sincero amore per la musica: è uno dei pochi dettagli personali che mi restano sul suo conto. Sapeva suonare quasi tutti gli strumenti, e aveva per quelli a fiato una passione particolare. Quest’uomo misterioso, che raramente intavolava conversazioni, aveva trovato un altro modo per far sentire la propria voce in paese. I concerti erano l’unico rito sociale che si concedesse: a uno di questi, una tiepida sera d’autunno, partecipò anche un commando di italiani. Per tutto il tempo ballarono, cantarono, risero con le bocche sguaiate e schiumanti di birra. Poi, a festa finita, proposero all’intera piazza un brindisi al Duce. Michael rimase ostinatamente seduto in disparte, con lo sguardo basso, intento a ripulire il suo ottone. Aveva sempre rifiutato il saluto fascista, ma so per certo che non fosse un partigiano: nelle poche foto che rimangono di lui compare anzi con i baffi lunghi arricciati all’insù, un sentito omaggio, pare, a Francesco Giuseppe d’Austria. Provava nostalgia per un impero che lui, nato nel 1909, non aveva davvero mai conosciuto, e chissà che non fossero state queste contraddizioni a infastidire gli occupanti, la spontanea ostilità di un uomo che non era ascrivibile a nessuna fede politica – “Siamo gente di montagna”. Quella sera gli italiani lo aspettarono sulla soglia di casa; se ne andarono solo a tarda notte, ormai certi che, con tre dita in meno, Michael non potesse mai più suonare.

***

«Sai, c’è un fatto che mio padre non si stancava di sottolineare, nelle sue lettere quanto nei suoi racconti».

La luce era ormai calata nell’appartamento di Rami; di lui restava un’ombra venata di azzurro.

«Il Passo dei Tauri era utilizzato non solo dagli ebrei scampati alle persecuzioni. Lungo il confine transitavano anche ex prigionieri politici, anche loro reduci dai campi, e parecchi soldati in fuga; talvolta, anche soldati nazisti».

Con una nota di cupezza nella voce, Rami mi confermava un fatto a cui anche Obermair aveva accennato: uomini come Adolf Eichmann, Josef Mengele ed Erich Priebke, insieme a migliaia di collaborazionisti, ufficiali e sottoufficiali nazisti, alla fine della guerra erano poi fuggiti in Alto Adige, imboccando la stessa rotta delle displaced persons; con l’unica differenza che, una volta arrivati al porto di Genova, anziché per la Palestina sarebbero salpati per il Sud America o l’Argentina. Le Diocesi di Bolzano e Bressanone, così come la Croce rossa internazionale, avevano fornito loro identità fittizie e titoli di viaggio, ma spesso erano stati proprio i contadini della valle a offrire rifugio; questo, più di tutto, era un fatto che Rami non riusciva a spiegarsi: le porte si erano schiuse per i carnefici, ma non per le vittime.

«Vedi», aveva aggiunto, quando sullo schermo restava ormai uno sciame buio e instabile di pixel, un’immagine che lottava per tenersi insieme, «era soprattutto dagli abitanti della valle, dai loro stessi compaesani, che ogni smuggler doveva guardarsi».

Ascoltavo con attenzione; pensavo al corpo di Michael, ritrovato un mattino di settembre, proprio all’inizio del sentiero. La sua sagoma appena intuibile tra l’erba alta che accarezza i tronchi dei pini; il volto contuso, ogni tratto sfigurato. Katharina l’aveva riconosciuto a stento.

***

«Non posso farcela».

«Sì che puoi: metti i piedi esattamente dove li metto io».

Ascolto le istruzioni di Giorgia finché la sua voce si assottiglia a un suono non intellegibile, uno sciabordio di parole che mi è impossibile tradurre in azione. La paura impedisce ogni pensiero, è affilata e lucida come l’asta di ferro a cui dovrei aggrapparmi, camminando radente alla montagna: non c’è altro modo per attraversare il vuoto che si spalanca tra due speroni di roccia, a pochi metri da noi. Per un attimo, immagino gli alpinisti che devono aver innestato questa specie di ringhiera: i calcoli precisi, la fatica che deve esser loro costata scolpire e bucare la pietra, infilare i ganci abbastanza profondamente da garantire un appiglio.

«Dammi, porto io le tue cose».

Provo a opporre una minima resistenza, ma Giorgia insiste e mi sfila lo zaino: lo sforma e modella tra le mani, fino a che il peso che credevo di essermi portata si riduce a un piccolo fagotto; lo infila dentro al suo zaino, si rialza. A guardarla da dietro adesso è una specie di torre in cammino.

Cerco di imitarla come posso: procedo lentamente, un passo dopo l’altro. Quando afferro la ringhiera, sento il cuore battere sulla punta delle dita.

Se avessero camminato in pieno giorno; se non avessero percorso il sentiero al buio, ma sotto questa luce imperiosa; se avessero visto il luogo in cui si stavano inoltrando – questa specie di deserto ad alta quota, questa immane distesa senza ombre – allora anche la più solida delle fedi avrebbe vacillato. Non c’è qui alcun indizio celestiale, nessuna promessa d’ultraterreno: avvicinandosi alla cima si realizza anzi che la cima è quanto di più terreno esista. È in alta montagna che i profeti ascoltano la parola di Dio; quello che invece a me è dato ascoltare è il suono lento e ottuso del vento tra le rocce, i campanacci lontani dei greggi che risalgono i versanti più ripidi e, sopra ogni cosa, il rombo inestinguibile del ghiacciaio che lentamente decade a valle, memoria che ogni cosa tramuta e scompare.

***

Ero grata a Rami per le sue condivisioni: mi aveva fornito informazioni consistenti sull’esodo lungo il Passo dei Tauri e, indirettamente, sul ruolo di guide come Michael, ma la discrepanza che avvertivo fra le nostre visioni della Storia a un certo punto si era fatta intollerabile. Il suo era un racconto lineare: un popolo da sempre perseguitato faceva finalmente ritorno a casa, nella terra che era stata promessa alle sue genti da scritture millenarie. Questo racconto, che si interrompeva volontariamente nel 1948, con la fondazione dello Stato di Israele, ignorava tutto ciò che sarebbe accaduto dopo e che accade ancora oggi; ignorava che l’esodo dei displaced avrebbe prodotto altri displaced, e che la terra promessa non sarebbe stata un regno di pace, ma un’ennesima frontiera sanguinosa. Quanto accaduto sul Passo dei Tauri per me non è il frammento di un racconto lineare, piuttosto di una spirale che procede giorno dopo giorno allargandosi instancabilmente, così antica che mi sembra impossibile individuarne l’origine. Mi sembra anzi che sia sempre esistito un popolo-fantasma che attraversa a piedi imperi e nazioni, avventurandosi lungo sentieri non adatti agli uomini; un popolo di esiliati e sradicati, le cui genti mutano lingue, nomi e religioni, ma costante rimane la certezza di essere stranieri.

Vedo le montagne incurvarsi e scivolare giù a valle, le cime disciogliersi e mischiarsi ai rivoli d’acqua che sibilano ai miei piedi

C’era un dettaglio che Rami aveva raccontato con un certo orgoglio; affiora adesso che mi resta un’ultima salita da percorrere. Capitava che nei displaced persons camps i membri della Brigata organizzassero vere e proprie lezioni di lingua ebraica: tra gli sfollati figuravano infatti anche persone non religiose, o che avevano praticato altre religioni, uomini e donne per cui quella ebraica aveva rappresentato solo una delle tante radici che arricchivano il loro albero genealogico – erano state poi le leggi antisemite a ridurli a un’identità unica e assoluta, trasformando in colpa una lontana discendenza. Per Rami queste lezioni erano il dettaglio che coronava il suo racconto, la suprema conferma che esistesse un’origine a cui fare ritorno; io invece non avevo potuto trattenere un brivido. Immaginavo le voci in coro sforzate nella pronuncia, gli accenti limati per articolare parole che non potevano suonare famigliari. E adesso che la valle è ormai scomparsa, trasformata in un orizzonte in fiamme, appena percepibile oltre un mare roccioso che sembra non avere fine, riesco davvero a vederli, questi displaced senza una casa o una lingua, che avanzano compatti; un uomo li guida, camminando poco distante.

***

Giorgia si ferma di scatto, lasciando cadere lo zaino a terra. Estrae da una delle tasche anteriori la macchina fotografica, poi punta l’obiettivo verso una chiazza di fiori che non avevo notato – lunghi e sottili, i petali di un rosa denso e scuro spiccano tra le rocce brune.

«Garofanino maggiore, uno dei miei preferiti. Cresce solo in punti lontani dal passaggio degli uomini, sull’orlo dei crepacci». Si accovaccia a terra; per alcuni secondi ascolto il battito lento e regolare dell’otturatore.

Non si intravedono più case, né boschi: se passassimo abbastanza tempo a questa altezza potremmo dimenticare le persone che eravamo.

«Vai avanti tu, ormai siamo quasi in cima».

***

Doveva percorrere l’ultima salita a quest’ora del pomeriggio, poco prima che il sole cominciasse a calare. Alzando lo sguardo doveva vedere le cime come le vedo io adesso, orlate di una luce che ha tutte le venature dell’incendio.

Procedeva solo, accompagnato dall’eco dei suoi stessi passi, ma deve essere capitato anche a lui, almeno una volta, che il suono lontano dei campanacci improvvisamente gli si chiudesse intorno, e i musi sottili premessero contro i suoi polpacci come a sospingerlo; allungando le mani, poteva sentire il pelo ispido degli animali scorrergli sotto le dita.

Avrebbe aspettato fino a sera, cercando un giaciglio tra queste alte rocce che scintillano come lingue di fuoco. Avrebbe trascorso le ultime ore del giorno fra fuggiaschi, disertori, displaced di ogni paese, fra contadine dai lunghi vestiti ispidi venute a contrabbandare tabacco con i soldati annoiati. E chissà se almeno qui, sotto un altro nome, all’inizio e alla fine di ogni Storia possibile, Michael si sia mai sentito a casa.

Il nucleo originario di questo reportage narrativo è stato sviluppato durante il corso “Scrittura dal vero – il reportage narrativo” tenuto da Nicola Feninno (direttore editoriale di CTRL) per la Scuola Holden.