Fuori servizio

Appena le porte della metro si sono chiuse, dalla cabina di comando ho sentito chiaramente un’imprecazione. Rumori secchi, plastici, seguiti da uno scalpiccio. Il conducente è uscito dal suo regno per raggiungermi nella carrozza dove intanto mi stavo accorgendo di essere l’unico passeggero. «Senti, devi scendere», mi dice. Chiedo spiegazioni. «Ho sbagliato a farti entrare, devi scendere», è il suo tentativo di chiarire la faccenda. È successo che lui ha aperto le porte per sbaglio e che io, preso dalla lettura del kindle, non ho notato la segnalazione fuori servizio sul treno della metro.

«Va bene», gli dico, «mi faccia scendere». Lui si avvia verso la cabina, poi si ferma. «E no! Se apro le porte per farti scendere salgono pure quegli altri!», e mi indica gli altri passeggeri, confusi sulla banchina. È in difficoltà, pensa a come risolvere l’empasse, maledicendo il mondo e il suo mestiere. Poi decide: «Ti faccio passare dalla cabina». È così è stato. Sono tornato sulla banchina e ho aspettato la metro successiva. Da circa un anno abito in una zona assai bizzarra.

Il treno metropolitano, quando non apre le porte per errore, riversa ogni mattina una bolgia di uomini in completo che poi si diversifica in folle contenute e infine in piccoli assembramenti, finché ogni dipendente non prende posto nella sua azienda. Alcune indicazioni aiutano i lavoratori a non perdersi fra le vie di cemento, informando i curiosi che ci sono fra gli altri gli uffici della Warner Bros, quelli appartenenti al gruppo McDonald’s, e la grossa sede della Nestlè Italia: se verificate l’indirizzo dietro la confezione delle capsule Nespresso che state aprendo, o dietro le pizze pronte della Buitoni che avete comprato per stasera, ci troverete la Via del Mulino, a due passi dalla stazione della metro.

«Io non avrei mai fatto la metropolitana così. È di un brutto che non finisce più. Sembra un pollaio!».

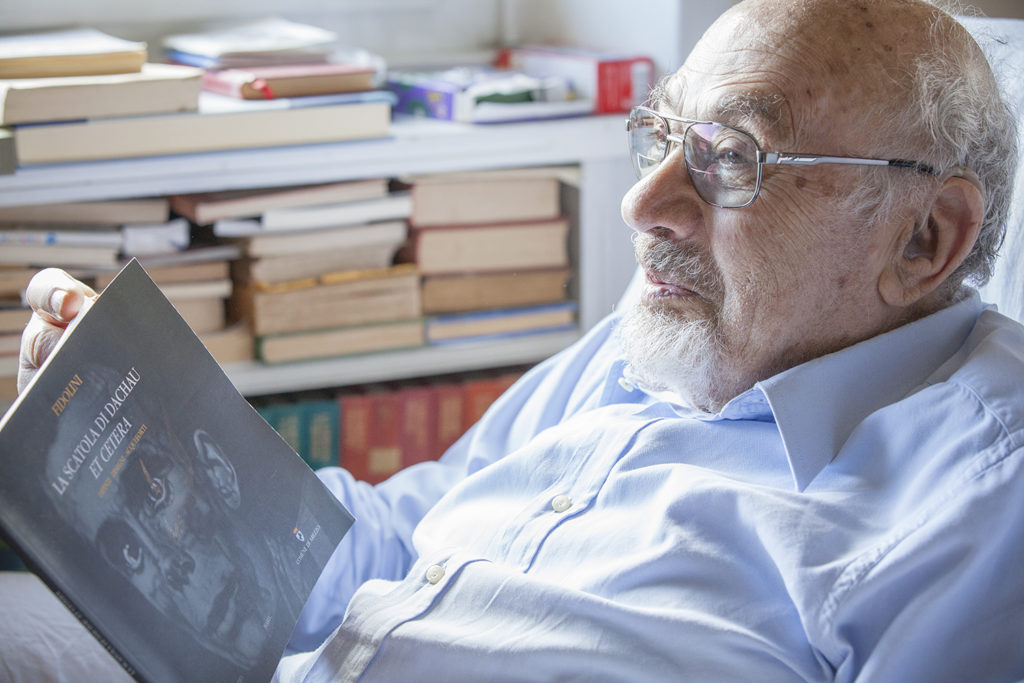

Gugliemo Taddio, classe 1941, è uno che non le manda a dire. Ha abitato questo posto negli anni Cinquanta, quando nessuno immaginava aziende e ristorantini, tantomeno la costruzione di ben tre hotel, qui, dove non c’era niente.

A undici anni aiutava suo padre fuochista e, appena adolescente, camminava a piedi scalzi sul riso messo a seccare nell’aia di una piccola cascina della zona: era il metodo antico e doloroso per girare i chicchi di riso al sole, e i ragazzini erano disposti a soffrirne le punture per intascare cinque o dieci lire. A diciassette anni è stato segretario della sezione locale della FGCI di Assago – la Federazione Giovanile Comunisti Italiani – poi di quella del PCI. Per dieci anni ha ottenuto, nello stesso paese, l’incarico come assessore sia alla pubblica istruzione che allo sport e al tempo libero sotto la giunta Tagliabue. Tuttora Taddio è presidente di una cooperativa edificatrice, e non mostra cenni di stanchezza. Ho chiesto a Taddio di farmi da guida in questo quartiere, di aiutarmi ad immaginare che cosa c’era prima di questo.

«C’era terra, terra, terreno e basta», mi dice. E, a due passi dal naviglio pavese, la piccola cascina di cui sopra. Ci si lavorava un pezzo di terra coltivata a riso, granturco e foraggi: era la Venina.

Cascina Venina è il nome della via dove abito, ed è il nome di tutta la zona secondo le carte del comune. Eppure ormai tutti si riferiscono a quest’area come a Milanofiori, dal nome del complesso aziendale che adesso la colonizza. A voler essere più precisi, Milanofiori Nord, così com’è segnato sui cartelli della metro.

Chi vive qui, rispetto agli impiegati che ci lavorano, è in minoranza; è nel loro territorio.

Chiedo al sig. Taddio se è più tornato in queste zone, magari per venirci a mangiare o per andare al cinema. Mi dice di no, che per quanto riguarda il cinema si trova meglio con quello di Corsico. E che per il mangiare, «giusto qualche volta i miei nipoti vogliono andare a quello lì, il Far West – ma io non ci vengo mai».

Il Far West sarebbe l’Old Wild West, uno dei ristorantini che vigilano, dal perimetro della Piazza degli Incontri, il cuore di Milanofiori Nord. Il sig. Taddio si incammina proprio verso la piazza. Lo seguo.

Il Nord Europa ad Assago

Abitare oggi in un’area ideata appositamente per i lavoratori è un’esperienza alienante. Qui tutto è pensato in loro funzione: ci sono esercizi di ristorazione – la maggior parte dei quali in franchising – dove i dipendenti vengono accolti all’ora dei pasti, del caffè e dell’aperitivo. C’è un asilo nido dove si possono lasciare i figli prima dell’orario di lavoro, c’è un negozio di abiti su misura, un parrucchiere e una palestra: in quest’ultima la mattina presto si possono scorgere decine e decine di iscritti, a fine allenamento, radersi la barba e annodarsi la cravatta. Chi vive qui, rispetto agli impiegati che ci lavorano, è in minoranza; è nel loro territorio.

Di giorno si vaga in una sorta di centro commerciale all’aria aperta, con tanto di Cinema Uci, un imponente Leroy Merlin e un sushi all you can eat. La sera, passato l’orario di lavoro, scompaiono tutti; tornando al mio palazzo bianco mi pare di essere in una sorta di villaggio turistico: tutto è perfetto, pulito, illuminato, ma in giro si sentono solo le cicale, i gracidii delle rane che hanno perso la via del naviglio e le gang di gatti che si massacrano fra loro. Come quando mi sono trovato nella cabina del capotreno della metro, mi sento da una parte un privilegiato, dall’altro ho la costante sensazione di essere in un posto in cui non dovrei essere. È per questo motivo che ho voluto incontrare il sig. Taddio di sera.

Dalle balconate di Piazza degli Incontri guardiamo gli edifici ultramoderni spuntati fuori negli ultimi anni. «Non c’era niente», mi ripete, osservando dall’alto dei pezzi di terra recintati in attesa del via libera per nuove costruzioni. Stringendosi nel cappotto mi accenna agli interminabili pomeriggi della sua infanzia passati a zonzo fra quei campi che segnavano ogni orizzonte. Si giocava alla lippa coi ragazzi della zona, o si rompeva qualche vetro col pallone. Sorride. Oggi sembra quasi di ammirare un panorama urbano nord europeo. Nella bassa milanese. Ciò contribuisce enormemente al senso di alienazione.

Indico al sig. Taddio dove abito, come a segnare un punto, a cercare un riferimento in quel campionario di finestre illuminate. In quel momento una signora sui quarant’anni ci si avvicina e chiede informazioni. – Quelle costruzioni sono case o uffici? Sono bellissime -, commenta. «Sono molto belle», deve ammettere Taddio.

Lui vive tuttora ad Assago, il comune di pertinenza di quest’area. Posto sulla soglia del Parco Agricolo Sud è uno dei paesini a tradizione contadina nati dalla fusione di più cascine, fra cui la Venina. Oggi Taddio abita in piazza Risorgimento, in paese. Quando ne parla, lo definisce involontariamente “Assago”, come se Milanofiori Nord non ne facesse parte, e in un certo senso, con la metro a una fermata dalla città, può capitare di sentirsi più milanesi che assaghesi. Ma il prezzo maggiorato del biglietto e la minore frequenza delle corse ricorda subito che no, non si è ancora a Milano.

Vive affacciato sulla piazza centrale, Taddio, che «bella è bella, per carità, ma quando si era di là era tutta un’altra cosa». Con la testa indica i luoghi della sua adolescenza. «Cosa mi manca? Prima di tutto la gioventù». Ride. «Eravamo una compagnia abbastanza affiatata».

In Cascina Venina vivevano tre famiglie in affitto che curavano i campi. Taddio conosceva tutti, ci abitava giusto accanto, dove c’era la fornace. «Si costruivano circa quarantamila mattoni al giorno». Suo padre aveva imparato il mestiere a Bucarest, dove gestiva una fornace ancora più grossa. Ci si era rifugiato quando era ancora giovane: l’Italia degli anni Trenta non era un paese per chi votava a sinistra. A Bucarest aveva conosciuto sua moglie, anch’essa italiana, ed insieme l’avevano messo al mondo. Prima la guerra, poi le politiche di Ceausescu, costrinsero la famiglia a tornare in Italia. Già nel convoglio che riportava in patria parecchi italiani, Taddio senior riuscì a trovare un nuovo impiego: direttore del personale e fuochista di un’altra fornace, a Cascina Venina. Da quel momento, il giovane Guglielmo Taddio ha vissuto ad Assago.

Nella fornace c’erano una quarantina di operai, la maggior parte dei quali erano friulani, «perché ci voleva una forza terribile per far funzionare quella produzione a quelle temperature». Era un lavoro che prevedeva una certa responsabilità, un mestiere pericoloso. All’epoca nessuno parlava di sicurezza né dei guanti che resistono alle altissime temperature. Taddio ricorda ancora che gli operai, per proteggere le mani, adoperavano pezzi di camere d’aria. Chiedo alla sua memoria di farci da guida.

Non ci sono più i friulani

Arriviamo a un grande parcheggio. Di terre coltivate ne sono rimaste ben poche. Niente più campi, ma qualche orto striminzito. Niente più Friulani: la fornace è stata smantellata già da quarantanni, dato che in zona non c’era più argilla per fare i mattoni. Così come è stato smantellato il lungo camino in cui correvano i fumi del carbone. Dei comignoli ci sono ancora, ma sono quelli della centrale di teleriscaldamento che adesso veglia la zona con i suoi tralicci. Un pezzo della vecchia fornace resiste, anche se è stata ridipinta ed ora è adibita solo ad abitazione. Ci vive ancora una delle tre famiglie che occupavano la cascina ai tempi del signor Guglielmo.

«Si era in venticinque giovani, quando eravamo qui. E quando ci si muoveva, lo si faceva tutti in gruppo, a piedi o in bici. Si andava al cinema di Gratosoglio o si arrivava a prendere una Coca Cola al ristorantino della Cascina Bazzana, che aveva anche la televisione». Erano i primissimi anni Sessanta. «Quando andavamo a scuola, in paese, posteggiavamo le biciclette nel cortile del macellaio. Prima di tornare a casa trovavamo nel cestino delle nostre bici panini con carne bollita: il macellaio era un parente di uno del nostro gruppo, ci si aiutava molto, a quell’epoca».

Venina, Bazzana, Bazzanella. Assago non era nient’altro: un conglomerato di cascine seminate fra i campi.

Ogni paio di giorni una Giardinetta arrivava in Cascina Venina dal paese per portare pane caldo e prime necessità agli abitanti. In zona non c’era nemmeno una chiesa. «La domenica alcuni dei grandi ci insegnavano a ballare, così poi noi insegnavamo agli altri. Ogni tanto il sabato sera chiamavano un cantante in Cascina Bazzanella e si andava tutti a danzare». Venina, Bazzana, Bazzanella. Assago non era nient’altro: un conglomerato di cascine seminate fra i campi. Lo stesso comune, gli uffici che sono in centro, occupano gli spazi di una vecchia struttura agricola. Niente scartoffie e, al loro posto, circa duecento mucche.

Oggi Assago è un paesino evoluto e conosciuto ai più per il Forum, il palazzetto dove si esibiscono gran parte degli artisti internazionali che passano per Milano, da Lady Gaga a Madonna, dai Muse ai Coldplay. Il Forum ha una tale importanza che vanta una apposita stazione della metro verde: sommata a quella di Milanofiori Nord fanno ben due fermate di metro per un unico paese di circa novemila abitanti – per capirci: se tutti gli assaghesi andassero a sedersi al Forum, rimarrebbe qualche migliaia di posti vuoti.

Mi è capitato di origliare discorsi di gente per cui Assago è il forum. Non contemplavano l’esistenza di un centro abitato dietro al palco dei concerti. Eppure esiste e rappresenta uno dei “comuni virtuosi” d’Italia; un comune sostanzialmente prospero, che deve parte della sua ricchezza alle entrate che provengono da tutte le aziende sparse sul suo territorio – in particolare, va da sé, quelle raggruppate nella zona Milanofiori. «Solo da quest’area, il comune incassa milioni di IMU ogni anno», mi informa Taddio.

Ruderi fra le torri

Seguo i ricordi del signor Taddio per una stradina che, partendo dal Forum, conduce fra i campi, fino ad arrivare ad un vecchio, bellissimo rudere. Era la Cascina di Sant’Ilario. «Un giorno il messo comunale mi chiese la cortesia di portare un telegramma lì: si avvisava una ragazza della morte di un parente. Era una situazione incresciosa, ma oggi vien quasi da ridere… Con quel telegramma ci ho conosciuto mia moglie!»

A Sant’Ilario ci abitavano in venticinque famiglie. «Ci si aiutava, non c’era l’individualismo di oggi, né il rancore. Quando nacque la mia prima figlia erano le dieci di sera, andai al paese con la bici per chiamare la levatrice. Lei non aveva mezzi. Saltò sulla canna e pedalai fra i sentieri fino alla cascina. Non c’erano autostrade, non c’era il Forum. Nata la bimba, tutte le donne son venute a dare una mano per una quindicina di giorni. Era tutt’un altro mondo, ne è rimasto solo un rudere».

Il panorama è completamente cambiato, ma vedere la cascina malridotta e sullo sfondo le torri vetrate di Milanofiori fa un certo effetto. Lo faccio notare al signor Gugliemo. «Che senso ha fare tutti ’sti paesi fuori?», mi chiede lui, di rimando. Provo a pensare a una risposta, ma non me ne dà il tempo. «Io ero contrario anche al Carrefour», mi dice, poco prima di salutarmi.

«Era tutt’un altro mondo, ne è rimasto solo un rudere».

A metà strada fra le due stazioni della metro si erge il Centro Commerciale Milanofiori – da tutti chiamato sbrigativamente Il Carrefour – che accoglie migliaia di visitatori al giorno tutto l’anno, gente che acquista l’ennesimo capo fast fashion o che in estate cerca un po’ di sollievo nell’aria condizionata. Per i pochi abitanti di Milanofiori Nord il Carrefour è una manna, c’è poco da dire: ci fanno la spesa, ci portano i vestiti a lavare e a stirare, c’è la farmacia, l’edicola, il servizio sartoria e persino il negozio cha fa i duplicati delle chiavi. Nel parcheggio c’è poi il lavaggio auto e la pompa di benzina più vicina per i rifornimenti. Gli abitanti di Milanofiori vivono in un luogo che è stato pensato in funzione del settore terziario, quindi ha una sua logica che il posto delle loro commissioni sia un centro commerciale.

Il centro di Assago – quello con la chiesa, l’edicola, la biblioteca – è a dieci minuti di macchina, quando non c’è traffico. Da qui il paese non si vede, ed il senso di spaesamento mi pare naturale conseguenza. Ma poi mi dico che è solo questione di adattamento.

Nel suo essere un luogo non luogo, Milanofiori promana un certo tipo di fascino non convenzionale. Qui la cineasta milanese Marina Spada – molto attenta nel raccontare i vuoti, estetici ed emotivi – ha voluto ambientare buona parte del suo film Il mio domani. E qui, recentemente, è stato girato il primo videoclip della musicista Anna Viganò per il suo progetto musicale Verano.

Un giorno mentre attendo in metro arriva un treno. Stavolta non mi faccio fregare. Alzo gli occhi dal kindle e sbircio: la scritta dice Fuori Servizio. È passato un mesetto dalla volta scorsa. Le porte si spalancano e io resto fuori, attento. Tutti gli altri però entrano – a quel punto mi viene il dubbio. Sono anche in ritardo, quindi perdo sicurezza e mi butto anch’io nel treno. Ma dalla cabina arriva una mezza imprecazione. Poi gli altoparlanti gracchiano, si sente – Scendete tutti! Ho sbagliato! Scendete tutti! -. Scendiamo tutti.

Da un annetto vivo in un posto assai bizzarro.