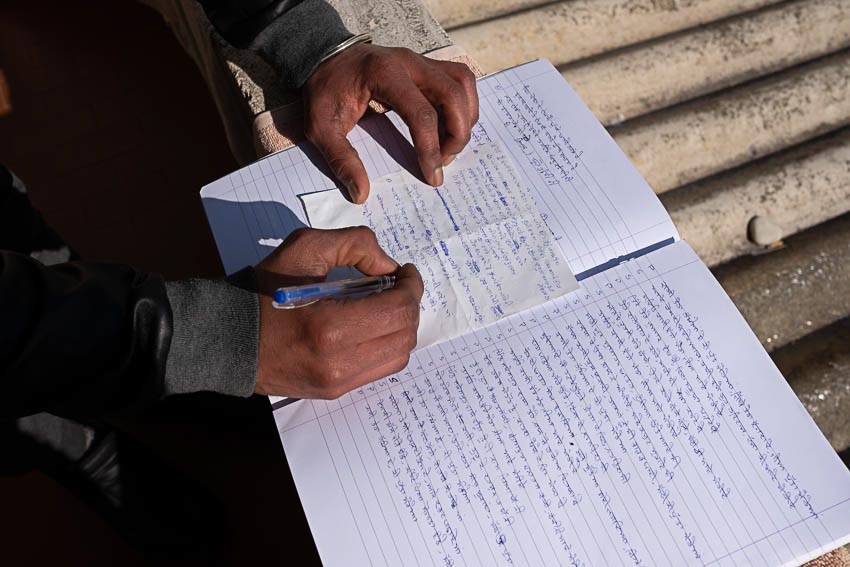

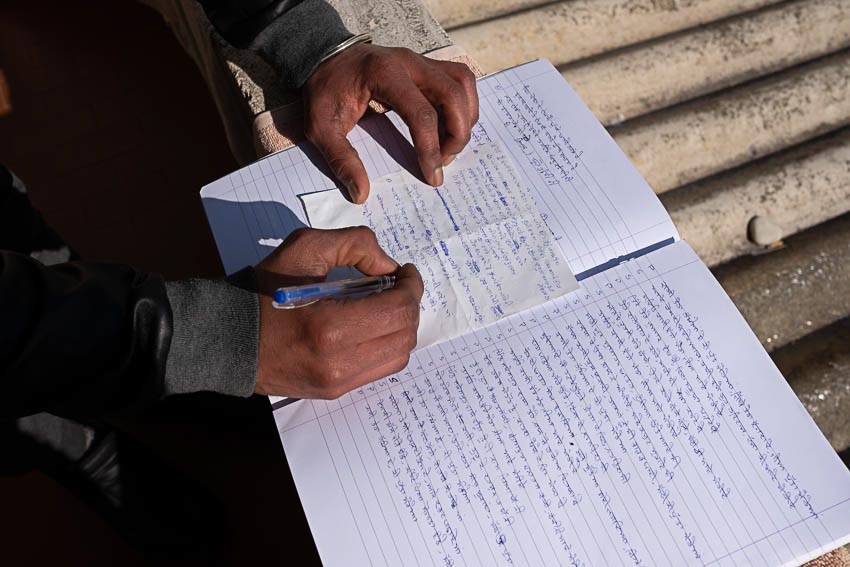

L’odore è denso e acre, e punge la gola mentre Rakesh afferra il forcone con entrambe le mani infilzando il primo ballone di fieno del pomeriggio, facendolo franare. L’aria della stalla si carica di suoni. Il muggito di una vacca si specchia nei tanti echi gutturali delle altre, musi bianchi e neri si affacciano alle transenne della recinzione. Rakesh avvicina il fieno mettendolo alla portata della loro bocca. Subito dopo distribuisce il mangime, ma non a tutti gli animali. «Vedi le vacche con il segno rosso sulla testa?» – indica con la mano – «sono gravide e non danno latte. A loro va solo il fieno». Terminata quella prima mansione, nei pochi minuti liberi che precedono la mungitura, estrae un piccolo foglietto di carta su cui sono scritte delle brevi frasi e con una penna aggiunge qualche parola.

Salempur Masandan è un villaggio di poco più di mille abitanti in Punjab, nel distretto di Jalandhar. Rakesh Roshan, 42 anni, è nato lì, ma da più di un decennio abita a Guastalla, in quel tratto di pianura padana in cui ha ravvisato fin da subito qualcosa di familiare. «Queste terre sono simili al Punjab: fertili, ricche di fiumi e canali, pianeggianti». Seguendo la provinciale che attraversa la Bassa reggiana, si percorre uno spazio indefinito, un labirinto senza pareti dove le strade sezionano campi coltivati, congiungono capannoni l’uno uguale all’altro, case coloniche e vecchie cascine isolate. In questa distesa prima si perdono gli occhi, poi i passi. Il Po, nascosto dietro gli argini, lo si respira anche senza vederlo. Il fiume taglia il paesaggio addomesticato osservandolo di sottecchi come un padre buono, anche se a volte si irrita e lo invade come un padre ubriaco. Lungo la strada i campanili delle chiese che grattano il cielo annunciano paesi più o meno grandi. Uno di questi è Guastalla, dove Rakesh mi attende al secondo piano di una casa grigia, anticipata da un cortile dove piccole biciclette rosa e un’altalena gialla indicano la presenza di bambini. Con lui ci sono la moglie Sunita e Chanchal, 4 anni, la più piccola delle tre figlie. Le altre, Gloria di 8 anni e Rupali di 10, sono a scuola. Un poco discosta, sorride la cognata Reena.

«C’è voluto coraggio per arrivare fino a qui. Avevo solo 18 anni e sono sbarcato a Crotone nel 1996, da clandestino». Dice questo e mi fa accomodare su uno dei due divani del minuto salotto, dove l’unica concessione visiva all’Occidente è un alberello di Natale bianco. Seduto e un po’ chino, con una minima tensione che culmina nella mano destra stretta a pugno nella sinistra, Rakesh mi introduce nel racconto crudo dei molti uomini che arrivano in Italia come arrivassero nella terra promessa. Le sue mani, e le loro, sono un ritratto personale, dove la storia di tanti diventa la storia di ciascuno dei tanti. «Fame, freddo, ma anche le olive. In India non c’erano, le ho conosciute in quei giorni difficili e ora ne sono ghiotto». Allevia così un resoconto preferibilmente non detto, malvolentieri spiegato: la partenza solitaria da casa fino a Nuova Delhi, l’aereo per la Turchia e un’imbarcazione di fortuna che lo conduce in Italia. Dopo qualche anno di lavoro a Darfo Boario in una fabbrica di gomma, Rakesh – che con la moglie ha oggi la cittadinanza italiana – giunge a Guastalla nel 2006 seguendo le orme di uno zio.

Il Padànjab, terra di vecchi miti e nuovi riti

Quando il tagliagrana, coltello dalle sembianze di un cuore, affonda nella forma di Parmigiano Reggiano per estrarre la scaglia di formaggio, siamo pronti a misurare con il gusto l’esito di un procedimento dai tempi lunghi, cominciato molti mesi prima. È l’epilogo di una filiera e di un’eccellenza italiana la cui esistenza è ormai in larga parte dipendente dalla presenza di uomini giunti nella nostra pianura dalla penisola indiana, quasi tutti dal Punjab. Rakesh è uno dei 3.500 lavoratori indiani, stando ai recenti dati della Coldiretti Emilia Romagna, che operano nella filiera del Parmigiano Reggiano, uomini impiegati per la maggior parte nelle stalle, con mansioni di mungitura. Senza di loro – più della metà di religione Sikh – quella che è stata definita da Le Monde “una divinità da conservare come l’oro e da salvare quale patrimonio inestimabile e simbolo del made in Italy in tutto il mondo” subirebbe rilevanti problemi di produzione.

La presenza indiana nelle province di Reggio Emilia, Modena e Parma risale agli inizi degli anni Novanta. Chi arriva qui oggi, però, non viaggia più al buio, trova una comunità che lo fa sentire a casa. Esiste una rete sociale ampia che non riguarda solo l’industria casearia e che sta modificando questi stessi luoghi. Ai miti e ai riti centenari sedimentati sulle rive del fiume, di recente se ne sono aggiunti altri. Nel nuovo Padànjab sorgono templi Sikh come il Gurdwara di Novellara, o altri più discreti come quello della Ravidassiya a Correggio, per strada si ascoltano pronunciare i nomi dei Guru, fuori dai discount le utilitarie attendono i loro proprietari come in un parcheggio di Jalandhar o Varanasi e il bagagliaio aperto è riempito con prodotti a basso costo.

Accostamenti una volta improbabili sono oggi la quotidianità: il caffè in uno dei tanti bar della Bassa è regolarmente servito da cinesi, nel breve sorso di una tazzina si contano più di cinque lingue differenti che usano l’italiano come esperanto, le passeggiate del pittore Antonio Ligabue tra i pioppeti, fantasticando sui leoni, sono una memoria sbiadita dei vecchi di paese, il presente cammina con i piedi nudi del ragazzo indiano che mi introduce alla visita del tempio di Novellara, a cui giungo in macchina sulle note di una radio locale che trasmette “Dio è morto” di Augusto Daolio e dei suoi Nomadi.

Non è una mattina qualsiasi

Sono a Guastalla. A 15 chilometri da qui, Giovannino Guareschi ha ambientato le storie di Peppone e Don Camillo, ma se esistesse oggi un Riccardo Bacchelli degli Anni Duemila il racconto della vita sul Po non potrebbe evitare le processioni di turbanti dai molti colori, gli uomini dallo sguardo severo e dalla barba lunga, i gesti che giungono dove la lingua fatica ad arrivare, la forma tonda del chapati, il pane indiano che nelle cucine è pressato col mattarello, scaldato e posto nelle mani dei visitatori, come fa Reena con me, in segno di benvenuto, quando sono accolto in casa.

«Questo è un giorno speciale». La televisione è accesa su Kanshi Tv. «Io non sono Sikh» afferma Rakesh guardandomi negli occhi. Non ha il turbante, ha il volto ben rasato, non ha la barba lunga dei fedeli del sikhismo e neppure il coltello con sé. Se in tasca tiene il pettine, lo fa perché gli piace essere in ordine, non perché prescritto dalla sua religione. A guardarlo per la prima volta lo si direbbe occidentalizzato, ma non si può fuggire dal notare che serba nell’intimo una fede profonda. Lui e la sua famiglia sono seguaci della Ravidassiya, una tradizione distaccatasi dal sikhismo, che si ispira agli insegnamenti del Guru Ravidass, un santo indiano la cui data di nascita è incerta, ma che viene per lo più ritenuta nella seconda metà del quattordicesimo secolo e celebrata proprio oggi.

«Il nostro Guru è nato a Kanshi» dice mentre maneggia lo smartphone. È in collegamento via Whatsapp con un’amica che si trova in quel villaggio, nella provincia dell’Uttar Pradesh. Mentre siamo seduti nel salottino a parlare, a quella latitudine migliaia di uomini festeggiano in processione e si dedicano alla preghiera. Mi mostra le immagini, che si muovono a intermittenza. «Purtroppo il segnale qui non prende bene» si rammarica. Sulla scala esterna che conduce alla porta d’ingresso della casa di Rakesh è posizionata un’antenna satellitare. In Italia si stimano più di 30.000 fedeli della Ravidassiya, mi domando quanti ponti via etere partano oggi dal Padànjab per arrivare a Kanshi. Parlando di religione Rakesh si scopre spigliato. «Seguimi» dice alzandosi dal divano. Entriamo in cucina, giriamo lungo uno stretto corridoio ai cui lati si affaccia la stanzetta delle figlie e ci troviamo nella camera da letto. Indica la parete: «Guarda». Vedo farfalle e volti di uomini, di santi, di guru, di persone che mi dice essere degli esempi da seguire. «Nella vita, avere una guida è importante». L’ansia che il primo incontro porta con sé si è sciolta, Rakesh mi passa nuovamente il telefono, questa volta per parlare con la cugina Davinder: «Conosce l’italiano meglio di me». La religione è argomento sul quale i fraintendimenti non sono ammessi. Vengo così a sapere che il Guru Ravidass, essendo stato un conciatore di pellame, era inserito tra gli intoccabili – dalit – sia dagli induisti sia da alcune fazioni dei Sikh. «Per noi le caste non sono importanti – chiarisce Davinder – quello che conta è il comportamento che le singole persone tengono nella loro vita e devono essere giudicate per quello. E poi, rispetto ai Sikh, diamo meno significato agli aspetti formali».

Benché la comunità Ravidasi non ostenti segni esteriori, i loro templi assomigliano a quelli Sikh, così come simili sono i riti e le cerimonie. È presente anche il Langar, la cucina comunitaria dove si offre cibo ai visitatori, nato dall’esigenza pratica che deriva dal nutrire coloro che pregano nel tempio per tutto il giorno, ma che è diventato un simbolo di uguaglianza fra tutti i partecipanti. Diverso è invece il loro Libro sacro, Amrit Bani, il quale contiene gli inni del Guru Ravidass, presenti tra l’altro anche nel Libro dei Sikh, il Guru Granth Sahib.

Le differenze si sono accentuate recentemente. È il 24 maggio 2009 quando in Pelzgasse, una via tranquilla di Vienna, accade qualcosa che dimostra come quella dei punjabi sia una diaspora dalla geografia allargata, ma dagli spazi stretti. I movimenti generati da una scossa lontana sono avvertiti come fossero sull’uscio di casa: da Kanshi a Londra, dal Canada a Guastalla. Al numero 17 della via, sul lato sinistro di un portone marrone, è raffigurato il simbolo Har (onnipotente) della tradizione Ravidasi. Superato il portone si entra nel tempio della comunità. Durante il sermone del guru Sant Ramanand Ji, 56 anni, sei uomini con turbanti gialli e blu e la barba lunga, stando ai testimoni, fanno irruzione con i coltelli e con un’arma da fuoco, ferendo mortalmente il guru davanti a circa 200 persone. La disputa religiosa tra i Sikh e i Ravidasi naufraga nel sangue. «Da quel giorno le differenze sono aumentate, ma viviamo in pace. Io visito spesso il tempio Sikh a Novellara» dice Rakesh. Mi guardo attorno, della Ravidassiya trovo accenni frequenti nella stanza, metto a fuoco insoliti manifesti colorati, immagini di alcuni uomini con il turbante, di altri senza, quella del Guru a gambe incrociate e con la mano destra alzata in segno di saluto benedicente.

La famiglia nelle fotografie

«Mi hanno conquistato gli occhi neri, belli, sorridenti». Rakesh è rivolto verso la parete, dove una fotografia sopra il divano lo ritrae con Sunita nel giorno delle nozze, nel 2005, con i vestiti della festa «che dura quasi una settimana». Il suo è stato un colpo di fulmine indiretto, attraverso un’altra fotografia, quella consegnata dalla famiglia di lei a quella di lui. È su carta fotografica che Rakesh per la prima volta ha visto sua moglie. «Mi ha conquistato con il suo sguardo, ho accettato di frequentarla, così ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti». Oggi la strada che conduce al matrimonio in molti casi non è più quella, soprattutto per le giovani generazioni che si trovano all’estero, ma la tradizione permane. Sunita raggiunge il marito, seduto ora sul divano, con la piccola Chanchal. Rakesh si inventa traduttore perché la moglie non parla italiano. «È sempre in casa, a volte porta le bambine al parco, ma non ha occasione di imparare la lingua». Nessuno riesce a spiegarmi sino a che punto l’occasione sia cercata, sino a che punto sia evitata. La comunicazione di Sunita è affidata a gesti cortesi e a occhi che, effettivamente, sorridono anche fuori da un’immagine.

Sopra la porta che conduce alla cucina, da dove verso l’ora di pranzo si diffonde un intenso profumo di curcuma, c’è la fotografia del padre di Rakesh. Un volto austero e dignitoso che veglia la casa. Il figlio lo indica come fosse una strada: «È lì per ricordarmi quello che ha lasciato in eredità: lealtà, rispetto, onestà. Sono gli stessi valori che voglio lasciare io alle mie figlie». È per loro che Rakesh non se ne andrà dall’Italia per tornare in India. «Qui c’è più sicurezza». Osserva le foto delle bambine alla parete. Chanchal, che sta scalando davanti a noi la sedia del tavolo con un gioco in mano, è la più piccola, benché rispetto alla fotografia sia già cresciuta. Il papà la guarda: «Mi piacerebbe avessero una vita migliore della mia, che studiassero per diventare medico o avvocato».

Il lavoro nella stalla

La Micra blu di Rakesh attraversa le tante scatole bianche che, prese tutte assieme, compongono la teoria di capannoni allineati attorno a San Giacomo, paese appena fuori Guastalla. Dove il torrente Crostolo sta per finire il suo viaggio nel Po, c’è la stalla della famiglia Frigeri, una delle tante della Bassa, il cui latte dà vita al Parmigiano Reggiano. In questa stalla, attiva da più di 50 anni, Rakesh lavora dal 2006 insieme ai fratelli Giuseppe e Stefano Frigeri, che portano avanti l’impresa cominciata a suo tempo dal padre Giovanni. Da qui escono quotidianamente 13 quintali di latte, che diventano 27 forme di parmigiano al giorno, circa 9.800 all’anno, distribuite a due fornitori, uno di Guastalla, l’altro di Suzzara, nel Mantovano. Perché questo avvenga, però, è necessario che le 120 frisone siano curate, nutrite, munte. «Di mungitori italiani non se ne trovano. L’ultimo che abbiamo avuto, ormai un po’ di tempo fa, se n’è andato dopo un anno. Ti assicuro che non è poco». Le parole di Giuseppe Frigeri spiegano perché i punjabi abbiano trovato sulle rive del Po una piccola India, capace di assicurare posti di lavoro che l’altra India, quella grande, non poteva. È questa comunità di indiani, più variegata per credi e abitudini di quanto appaia, a garantire al Parmigiano di restare un’eccellenza italiana nel mondo.

Per circa 1.400 euro al mese Rakesh si sveglia quando la notte inghiotte ancora la pianura, dalle 5 alle 8 comincia il primo dei due turni giornalieri, il secondo è dalle 16 alle 19. In questo lavoro che non conosce pause né di sabato né di domenica, lo seguo nel turno serale. «Per chi arriva dall’India non c’è nulla di strano a mungere le vacche, già da piccoli questa è per noi la quotidianità. Ci siamo nati. Quasi ogni famiglia possiede una vacca e qualche altro animale per uso personale. Gli uomini vanno a lavorare nei campi, le donne si occupano delle bestie e i bambini stanno attorno e, mentre giocano, imparano».

Poi entra nel recinto delle vacche e comincia a indirizzarle verso i 10 gruppi di mungitura, disposti su due file parallele. Il lavoro è preciso, metodico, svolto quasi a memoria. Rakesh pulisce il capezzolo, lo libera strizzandolo dai primi fiotti di latte, lo disinfetta e attacca il gruppo. Cinque minuti dopo lo stacca, disinfetta nuovamente l’animale e ne introduce uno nuovo. Sessantuno vacche dopo, quando ha finito e si sta rivestendo, lo vedo riporre nella tasca dei pantaloni un foglietto sul quale ha vergato con la biro qualcosa.

Spiritualità a ritmo pop

Prima dei saluti, Rakesh mi consegna un DVD con tracce dai titoli per me incomprensibili. Me ne vado con la promessa di guardarlo. Inserito nel mio Mac, mi soffermo sulla traccia numero 7: un cantante che si chiama Ricky Mann, occhiali scuri e giubbetto di jeans, tiene in mano un medaglione la cui forma ricorda il simbolo Har, intonando una canzone e citando più volte il Guru. L’uomo è in un parco insieme ad altre quattro persone, come sfondo un’auto bianca, mentre la musica tradizionale indiana si miscela con basi elettroniche e con la stessa voce di Ricky Mann. Quando la canzone sta per concludersi, compare Rakesh che gli stringe la mano ed entrambi indicano verso di me che sto guardando il video.

«Mi chiamo Mehton». Pochi giorni dopo, nel salottino di casa a Guastalla, resto sorpreso da questa affermazione, poi capisco che Rakesh ha appena pronunciato il suo nome d’arte. Quando scrive, Rakesh Roshan diventa Rakesh Mehton e con quel cognome lo trovo sui manifesti colorati alla parete, che ora acquistano ai miei occhi un nuovo significato. Quest’ultimo diventa più chiaro quando prende in mano un quadernone verde, sulle cui pagine sono scritti in bella calligrafia lunghi testi in devanagari, la più importante tra le scritture indiane. Sono colpito dall’eleganza grafica che si libera dalle stesse mani callose che mungono le vacche. Le lettere sono appese sotto il rigo, sembrano stese su una corda per formare nell’aria uno skyline del pensiero, che però è a testa in giù, le cui guglie pescano nel profondo. Lo dico a Rakesh cercando di farmi capire, lui annuisce. «Scrivere è sempre stata la mia passione, le mie canzoni parlano di religione, ma anche di politica. Quando scrivo, la direzione che seguo è quella della fede». Si sposta sulla scala esterna di casa per intercettare più luce, estrae i foglietti volanti già visti nella stalla e ricopia alcune parole sul quadernone. «Mentre lavoro in stalla mi vengono in mente dei versi – spiega senza alzare lo sguardo dalle carte – li fermo subito negli appunti prima di perderli. Ho paura che le idee non tornino più». Quelle righe furtive scritte e cancellate in velocità negli interstizi del lavoro sono un mix di preghiera e di ritmo pop. In India, i suoi testi sono messi in musica da diversi cantanti. Con uno di questi, Ricky Mann, il rapporto è speciale. «Siamo diventati amici e siamo sempre in contatto. Hai visto? Sono anche in un suo video». Faccio di sì con la testa e gli chiedo della traccia numero 7. «Il titolo della canzone è Taraki, significa coraggio. La parola che preferisco». Mi torna in mente la prima chiacchierata con lui e quella frase: «C’è voluto coraggio per arrivare fino a qui». Aggiunge: «È una canzone che parla di come andare oltre alle avversità della vita». Il testo, dice Rakesh, è un manifesto di ciò che vuol dire seguire la Ravidassiya: «Non possiamo agire bene in questo mondo se non conosciamo prima il nostro cuore e se non abbiamo rispetto per noi stessi, per gli altri e le diverse religioni».

Le sue canzoni e il suo nome viaggiano con il passaparola e Whatsapp, usato anche per inviare ai destinatari quello che scrive. Sono gli strumenti con cui diffonde scrittura e fede alla sua rete di contatti. «A noi credenti nella Ravidassiya, queste canzoni sono utili per espandere la nostra voce, per spiegare agli altri quello che dice il Libro, per affermare il nostro ruolo nella società». Sono testi spirituali che viaggiano su musiche che non sono quelle d’amore in stile di Bollywood. Forse anche per quello verrà il tempo. «Chissà, magari un giorno».

Latte di preghiera e gioco

Quando lo vedo per l’ultima volta, Rakesh è nella stalla. I gruppi di mungitura stanno per accogliere gli ultimi animali. Lame di luce filtrano dai vetri rotti e percorrono lo spettro dei colori dall’arancio al rosa. In questo angolo di Padànjab il silenzio costruisce la sera sopra i campi vicini, quando mi viene in mente un’ultima cosa da chiedere a Rakesh. Lo raggiungo e, cercando di farmi capire, gli chiedo quante tonalità di bianco ci sono per lui nella parola latte, consapevole che comprenderà solo in parte la domanda, ma comunque desideroso di conoscere la sua risposta. Rakesh fa un respiro trattenuto e poi: «Il latte è purezza. Produrlo e servirsene aiuta a mettersi in contatto con la natura». Si arresta qualche secondo nel parlare. «Ed è anche un gioco».

Gioco?

«Quando mi sono sposato, gli amici hanno gettato l’anello di Sunita in una vaschetta colma di latte. È uno scherzo che si usa sempre nelle nostre cerimonie. La sposa, alla cieca, immerge le mani fino a quando non lo ripesca».

L’odore è denso e acre, e punge la gola mentre Rakesh afferra il forcone con entrambe le mani infilzando il primo ballone di fieno del pomeriggio, facendolo franare. L’aria della stalla si carica di suoni. Il muggito di una vacca si specchia nei tanti echi gutturali delle altre, musi bianchi e neri si affacciano alle transenne della recinzione. Rakesh avvicina il fieno mettendolo alla portata della loro bocca. Subito dopo distribuisce il mangime, ma non a tutti gli animali. «Vedi le vacche con il segno rosso sulla testa?» – indica con la mano – «sono gravide e non danno latte. A loro va solo il fieno». Terminata quella prima mansione, nei pochi minuti liberi che precedono la mungitura, estrae un piccolo foglietto di carta su cui sono scritte delle brevi frasi e con una penna aggiunge qualche parola.

Salempur Masandan è un villaggio di poco più di mille abitanti in Punjab, nel distretto di Jalandhar. Rakesh Roshan, 42 anni, è nato lì, ma da più di un decennio abita a Guastalla, in quel tratto di pianura padana in cui ha ravvisato fin da subito qualcosa di familiare. «Queste terre sono simili al Punjab: fertili, ricche di fiumi e canali, pianeggianti». Seguendo la provinciale che attraversa la Bassa reggiana, si percorre uno spazio indefinito, un labirinto senza pareti dove le strade sezionano campi coltivati, congiungono capannoni l’uno uguale all’altro, case coloniche e vecchie cascine isolate. In questa distesa prima si perdono gli occhi, poi i passi. Il Po, nascosto dietro gli argini, lo si respira anche senza vederlo. Il fiume taglia il paesaggio addomesticato osservandolo di sottecchi come un padre buono, anche se a volte si irrita e lo invade come un padre ubriaco. Lungo la strada i campanili delle chiese che grattano il cielo annunciano paesi più o meno grandi. Uno di questi è Guastalla, dove Rakesh mi attende al secondo piano di una casa grigia, anticipata da un cortile dove piccole biciclette rosa e un’altalena gialla indicano la presenza di bambini. Con lui ci sono la moglie Sunita e Chanchal, 4 anni, la più piccola delle tre figlie. Le altre, Gloria di 8 anni e Rupali di 10, sono a scuola. Un poco discosta, sorride la cognata Reena.

«C’è voluto coraggio per arrivare fino a qui. Avevo solo 18 anni e sono sbarcato a Crotone nel 1996, da clandestino». Dice questo e mi fa accomodare su uno dei due divani del minuto salotto, dove l’unica concessione visiva all’Occidente è un alberello di Natale bianco. Seduto e un po’ chino, con una minima tensione che culmina nella mano destra stretta a pugno nella sinistra, Rakesh mi introduce nel racconto crudo dei molti uomini che arrivano in Italia come arrivassero nella terra promessa. Le sue mani, e le loro, sono un ritratto personale, dove la storia di tanti diventa la storia di ciascuno dei tanti. «Fame, freddo, ma anche le olive. In India non c’erano, le ho conosciute in quei giorni difficili e ora ne sono ghiotto». Allevia così un resoconto preferibilmente non detto, malvolentieri spiegato: la partenza solitaria da casa fino a Nuova Delhi, l’aereo per la Turchia e un’imbarcazione di fortuna che lo conduce in Italia. Dopo qualche anno di lavoro a Darfo Boario in una fabbrica di gomma, Rakesh – che con la moglie ha oggi la cittadinanza italiana – giunge a Guastalla nel 2006 seguendo le orme di uno zio.

Il Padànjab, terra di vecchi miti e nuovi riti

Quando il tagliagrana, coltello dalle sembianze di un cuore, affonda nella forma di Parmigiano Reggiano per estrarre la scaglia di formaggio, siamo pronti a misurare con il gusto l’esito di un procedimento dai tempi lunghi, cominciato molti mesi prima. È l’epilogo di una filiera e di un’eccellenza italiana la cui esistenza è ormai in larga parte dipendente dalla presenza di uomini giunti nella nostra pianura dalla penisola indiana, quasi tutti dal Punjab. Rakesh è uno dei 3.500 lavoratori indiani, stando ai recenti dati della Coldiretti Emilia Romagna, che operano nella filiera del Parmigiano Reggiano, uomini impiegati per la maggior parte nelle stalle, con mansioni di mungitura. Senza di loro – più della metà di religione Sikh – quella che è stata definita da Le Monde “una divinità da conservare come l’oro e da salvare quale patrimonio inestimabile e simbolo del made in Italy in tutto il mondo” subirebbe rilevanti problemi di produzione.

La presenza indiana nelle province di Reggio Emilia, Modena e Parma risale agli inizi degli anni Novanta. Chi arriva qui oggi, però, non viaggia più al buio, trova una comunità che lo fa sentire a casa. Esiste una rete sociale ampia che non riguarda solo l’industria casearia e che sta modificando questi stessi luoghi. Ai miti e ai riti centenari sedimentati sulle rive del fiume, di recente se ne sono aggiunti altri. Nel nuovo Padànjab sorgono templi Sikh come il Gurdwara di Novellara, o altri più discreti come quello della Ravidassiya a Correggio, per strada si ascoltano pronunciare i nomi dei Guru, fuori dai discount le utilitarie attendono i loro proprietari come in un parcheggio di Jalandhar o Varanasi e il bagagliaio aperto è riempito con prodotti a basso costo.

Accostamenti una volta improbabili sono oggi la quotidianità: il caffè in uno dei tanti bar della Bassa è regolarmente servito da cinesi, nel breve sorso di una tazzina si contano più di cinque lingue differenti che usano l’italiano come esperanto, le passeggiate del pittore Antonio Ligabue tra i pioppeti, fantasticando sui leoni, sono una memoria sbiadita dei vecchi di paese, il presente cammina con i piedi nudi del ragazzo indiano che mi introduce alla visita del tempio di Novellara, a cui giungo in macchina sulle note di una radio locale che trasmette “Dio è morto” di Augusto Daolio e dei suoi Nomadi.

Non è una mattina qualsiasi

Sono a Guastalla. A 15 chilometri da qui, Giovannino Guareschi ha ambientato le storie di Peppone e Don Camillo, ma se esistesse oggi un Riccardo Bacchelli degli Anni Duemila il racconto della vita sul Po non potrebbe evitare le processioni di turbanti dai molti colori, gli uomini dallo sguardo severo e dalla barba lunga, i gesti che giungono dove la lingua fatica ad arrivare, la forma tonda del chapati, il pane indiano che nelle cucine è pressato col mattarello, scaldato e posto nelle mani dei visitatori, come fa Reena con me, in segno di benvenuto, quando sono accolto in casa.

«Queste terre sono simili al Punjab: fertili, ricche di fiumi e canali, pianeggianti»

«Questo è un giorno speciale». La televisione è accesa su Kanshi Tv. «Io non sono Sikh» afferma Rakesh guardandomi negli occhi. Non ha il turbante, ha il volto ben rasato, non ha la barba lunga dei fedeli del sikhismo e neppure il coltello con sé. Se in tasca tiene il pettine, lo fa perché gli piace essere in ordine, non perché prescritto dalla sua religione. A guardarlo per la prima volta lo si direbbe occidentalizzato, ma non si può fuggire dal notare che serba nell’intimo una fede profonda. Lui e la sua famiglia sono seguaci della Ravidassiya, una tradizione distaccatasi dal sikhismo, che si ispira agli insegnamenti del Guru Ravidass, un santo indiano la cui data di nascita è incerta, ma che viene per lo più ritenuta nella seconda metà del quattordicesimo secolo e celebrata proprio oggi.

«Il nostro Guru è nato a Kanshi» dice mentre maneggia lo smartphone. È in collegamento via Whatsapp con un’amica che si trova in quel villaggio, nella provincia dell’Uttar Pradesh. Mentre siamo seduti nel salottino a parlare, a quella latitudine migliaia di uomini festeggiano in processione e si dedicano alla preghiera. Mi mostra le immagini, che si muovono a intermittenza. «Purtroppo il segnale qui non prende bene» si rammarica. Sulla scala esterna che conduce alla porta d’ingresso della casa di Rakesh è posizionata un’antenna satellitare. In Italia si stimano più di 30.000 fedeli della Ravidassiya, mi domando quanti ponti via etere partano oggi dal Padànjab per arrivare a Kanshi. Parlando di religione Rakesh si scopre spigliato. «Seguimi» dice alzandosi dal divano. Entriamo in cucina, giriamo lungo uno stretto corridoio ai cui lati si affaccia la stanzetta delle figlie e ci troviamo nella camera da letto. Indica la parete: «Guarda». Vedo farfalle e volti di uomini, di santi, di guru, di persone che mi dice essere degli esempi da seguire. «Nella vita, avere una guida è importante». L’ansia che il primo incontro porta con sé si è sciolta, Rakesh mi passa nuovamente il telefono, questa volta per parlare con la cugina Davinder: «Conosce l’italiano meglio di me». La religione è argomento sul quale i fraintendimenti non sono ammessi. Vengo così a sapere che il Guru Ravidass, essendo stato un conciatore di pellame, era inserito tra gli intoccabili – dalit – sia dagli induisti sia da alcune fazioni dei Sikh. «Per noi le caste non sono importanti – chiarisce Davinder – quello che conta è il comportamento che le singole persone tengono nella loro vita e devono essere giudicate per quello. E poi, rispetto ai Sikh, diamo meno significato agli aspetti formali».

Benché la comunità Ravidasi non ostenti segni esteriori, i loro templi assomigliano a quelli Sikh, così come simili sono i riti e le cerimonie. È presente anche il Langar, la cucina comunitaria dove si offre cibo ai visitatori, nato dall’esigenza pratica che deriva dal nutrire coloro che pregano nel tempio per tutto il giorno, ma che è diventato un simbolo di uguaglianza fra tutti i partecipanti. Diverso è invece il loro Libro sacro, Amrit Bani, il quale contiene gli inni del Guru Ravidass, presenti tra l’altro anche nel Libro dei Sikh, il Guru Granth Sahib.

Rakesh è uno dei 3.500 lavoratori indiani, stando ai recenti dati della Coldiretti Emilia Romagna, che operano nella filiera del Parmigiano Reggiano

Le differenze si sono accentuate recentemente. È il 24 maggio 2009 quando in Pelzgasse, una via tranquilla di Vienna, accade qualcosa che dimostra come quella dei punjabi sia una diaspora dalla geografia allargata, ma dagli spazi stretti. I movimenti generati da una scossa lontana sono avvertiti come fossero sull’uscio di casa: da Kanshi a Londra, dal Canada a Guastalla. Al numero 17 della via, sul lato sinistro di un portone marrone, è raffigurato il simbolo Har (onnipotente) della tradizione Ravidasi. Superato il portone si entra nel tempio della comunità. Durante il sermone del guru Sant Ramanand Ji, 56 anni, sei uomini con turbanti gialli e blu e la barba lunga, stando ai testimoni, fanno irruzione con i coltelli e con un’arma da fuoco, ferendo mortalmente il guru davanti a circa 200 persone. La disputa religiosa tra i Sikh e i Ravidasi naufraga nel sangue. «Da quel giorno le differenze sono aumentate, ma viviamo in pace. Io visito spesso il tempio Sikh a Novellara» dice Rakesh. Mi guardo attorno, della Ravidassiya trovo accenni frequenti nella stanza, metto a fuoco insoliti manifesti colorati, immagini di alcuni uomini con il turbante, di altri senza, quella del Guru a gambe incrociate e con la mano destra alzata in segno di saluto benedicente.

La famiglia nelle fotografie

«Mi hanno conquistato gli occhi neri, belli, sorridenti». Rakesh è rivolto verso la parete, dove una fotografia sopra il divano lo ritrae con Sunita nel giorno delle nozze, nel 2005, con i vestiti della festa «che dura quasi una settimana». Il suo è stato un colpo di fulmine indiretto, attraverso un’altra fotografia, quella consegnata dalla famiglia di lei a quella di lui. È su carta fotografica che Rakesh per la prima volta ha visto sua moglie. «Mi ha conquistato con il suo sguardo, ho accettato di frequentarla, così ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti». Oggi la strada che conduce al matrimonio in molti casi non è più quella, soprattutto per le giovani generazioni che si trovano all’estero, ma la tradizione permane. Sunita raggiunge il marito, seduto ora sul divano, con la piccola Chanchal. Rakesh si inventa traduttore perché la moglie non parla italiano. «È sempre in casa, a volte porta le bambine al parco, ma non ha occasione di imparare la lingua». Nessuno riesce a spiegarmi sino a che punto l’occasione sia cercata, sino a che punto sia evitata. La comunicazione di Sunita è affidata a gesti cortesi e a occhi che, effettivamente, sorridono anche fuori da un’immagine.

Sopra la porta che conduce alla cucina, da dove verso l’ora di pranzo si diffonde un intenso profumo di curcuma, c’è la fotografia del padre di Rakesh. Un volto austero e dignitoso che veglia la casa. Il figlio lo indica come fosse una strada: «È lì per ricordarmi quello che ha lasciato in eredità: lealtà, rispetto, onestà. Sono gli stessi valori che voglio lasciare io alle mie figlie». È per loro che Rakesh non se ne andrà dall’Italia per tornare in India. «Qui c’è più sicurezza». Osserva le foto delle bambine alla parete. Chanchal, che sta scalando davanti a noi la sedia del tavolo con un gioco in mano, è la più piccola, benché rispetto alla fotografia sia già cresciuta. Il papà la guarda: «Mi piacerebbe avessero una vita migliore della mia, che studiassero per diventare medico o avvocato».

Il lavoro nella stalla

La Micra blu di Rakesh attraversa le tante scatole bianche che, prese tutte assieme, compongono la teoria di capannoni allineati attorno a San Giacomo, paese appena fuori Guastalla. Dove il torrente Crostolo sta per finire il suo viaggio nel Po, c’è la stalla della famiglia Frigeri, una delle tante della Bassa, il cui latte dà vita al Parmigiano Reggiano. In questa stalla, attiva da più di 50 anni, Rakesh lavora dal 2006 insieme ai fratelli Giuseppe e Stefano Frigeri, che portano avanti l’impresa cominciata a suo tempo dal padre Giovanni. Da qui escono quotidianamente 13 quintali di latte, che diventano 27 forme di parmigiano al giorno, circa 9.800 all’anno, distribuite a due fornitori, uno di Guastalla, l’altro di Suzzara, nel Mantovano. Perché questo avvenga, però, è necessario che le 120 frisone siano curate, nutrite, munte. «Di mungitori italiani non se ne trovano. L’ultimo che abbiamo avuto, ormai un po’ di tempo fa, se n’è andato dopo un anno. Ti assicuro che non è poco». Le parole di Giuseppe Frigeri spiegano perché i punjabi abbiano trovato sulle rive del Po una piccola India, capace di assicurare posti di lavoro che l’altra India, quella grande, non poteva. È questa comunità di indiani, più variegata per credi e abitudini di quanto appaia, a garantire al Parmigiano di restare un’eccellenza italiana nel mondo.

Per circa 1.400 euro al mese Rakesh si sveglia quando la notte inghiotte ancora la pianura, dalle 5 alle 8 comincia il primo dei due turni giornalieri, il secondo è dalle 16 alle 19. In questo lavoro che non conosce pause né di sabato né di domenica, lo seguo nel turno serale. «Per chi arriva dall’India non c’è nulla di strano a mungere le vacche, già da piccoli questa è per noi la quotidianità. Ci siamo nati. Quasi ogni famiglia possiede una vacca e qualche altro animale per uso personale. Gli uomini vanno a lavorare nei campi, le donne si occupano delle bestie e i bambini stanno attorno e, mentre giocano, imparano».

Poi entra nel recinto delle vacche e comincia a indirizzarle verso i 10 gruppi di mungitura, disposti su due file parallele. Il lavoro è preciso, metodico, svolto quasi a memoria. Rakesh pulisce il capezzolo, lo libera strizzandolo dai primi fiotti di latte, lo disinfetta e attacca il gruppo. Cinque minuti dopo lo stacca, disinfetta nuovamente l’animale e ne introduce uno nuovo. Sessantuno vacche dopo, quando ha finito e si sta rivestendo, lo vedo riporre nella tasca dei pantaloni un foglietto sul quale ha vergato con la biro qualcosa.

Spiritualità a ritmo pop

Prima dei saluti, Rakesh mi consegna un DVD con tracce dai titoli per me incomprensibili. Me ne vado con la promessa di guardarlo. Inserito nel mio Mac, mi soffermo sulla traccia numero 7: un cantante che si chiama Ricky Mann, occhiali scuri e giubbetto di jeans, tiene in mano un medaglione la cui forma ricorda il simbolo Har, intonando una canzone e citando più volte il Guru. L’uomo è in un parco insieme ad altre quattro persone, come sfondo un’auto bianca, mentre la musica tradizionale indiana si miscela con basi elettroniche e con la stessa voce di Ricky Mann. Quando la canzone sta per concludersi, compare Rakesh che gli stringe la mano ed entrambi indicano verso di me che sto guardando il video.

È questa comunità di indiani, più variegata per credi e abitudini di quanto appaia, a garantire al Parmigiano di restare un’eccellenza italiana nel mondo.

«Mi chiamo Mehton». Pochi giorni dopo, nel salottino di casa a Guastalla, resto sorpreso da questa affermazione, poi capisco che Rakesh ha appena pronunciato il suo nome d’arte. Quando scrive, Rakesh Roshan diventa Rakesh Mehton e con quel cognome lo trovo sui manifesti colorati alla parete, che ora acquistano ai miei occhi un nuovo significato. Quest’ultimo diventa più chiaro quando prende in mano un quadernone verde, sulle cui pagine sono scritti in bella calligrafia lunghi testi in devanagari, la più importante tra le scritture indiane. Sono colpito dall’eleganza grafica che si libera dalle stesse mani callose che mungono le vacche. Le lettere sono appese sotto il rigo, sembrano stese su una corda per formare nell’aria uno skyline del pensiero, che però è a testa in giù, le cui guglie pescano nel profondo. Lo dico a Rakesh cercando di farmi capire, lui annuisce. «Scrivere è sempre stata la mia passione, le mie canzoni parlano di religione, ma anche di politica. Quando scrivo, la direzione che seguo è quella della fede». Si sposta sulla scala esterna di casa per intercettare più luce, estrae i foglietti volanti già visti nella stalla e ricopia alcune parole sul quadernone. «Mentre lavoro in stalla mi vengono in mente dei versi – spiega senza alzare lo sguardo dalle carte – li fermo subito negli appunti prima di perderli. Ho paura che le idee non tornino più». Quelle righe furtive scritte e cancellate in velocità negli interstizi del lavoro sono un mix di preghiera e di ritmo pop. In India, i suoi testi sono messi in musica da diversi cantanti. Con uno di questi, Ricky Mann, il rapporto è speciale. «Siamo diventati amici e siamo sempre in contatto. Hai visto? Sono anche in un suo video». Faccio di sì con la testa e gli chiedo della traccia numero 7. «Il titolo della canzone è Taraki, significa coraggio. La parola che preferisco». Mi torna in mente la prima chiacchierata con lui e quella frase: «C’è voluto coraggio per arrivare fino a qui». Aggiunge: «È una canzone che parla di come andare oltre alle avversità della vita». Il testo, dice Rakesh, è un manifesto di ciò che vuol dire seguire la Ravidassiya: «Non possiamo agire bene in questo mondo se non conosciamo prima il nostro cuore e se non abbiamo rispetto per noi stessi, per gli altri e le diverse religioni».

Le sue canzoni e il suo nome viaggiano con il passaparola e Whatsapp, usato anche per inviare ai destinatari quello che scrive. Sono gli strumenti con cui diffonde scrittura e fede alla sua rete di contatti. «A noi credenti nella Ravidassiya, queste canzoni sono utili per espandere la nostra voce, per spiegare agli altri quello che dice il Libro, per affermare il nostro ruolo nella società». Sono testi spirituali che viaggiano su musiche che non sono quelle d’amore in stile di Bollywood. Forse anche per quello verrà il tempo. «Chissà, magari un giorno».

Latte di preghiera e gioco

Quando lo vedo per l’ultima volta, Rakesh è nella stalla. I gruppi di mungitura stanno per accogliere gli ultimi animali. Lame di luce filtrano dai vetri rotti e percorrono lo spettro dei colori dall’arancio al rosa. In questo angolo di Padànjab il silenzio costruisce la sera sopra i campi vicini, quando mi viene in mente un’ultima cosa da chiedere a Rakesh. Lo raggiungo e, cercando di farmi capire, gli chiedo quante tonalità di bianco ci sono per lui nella parola latte, consapevole che comprenderà solo in parte la domanda, ma comunque desideroso di conoscere la sua risposta. Rakesh fa un respiro trattenuto e poi: «Il latte è purezza. Produrlo e servirsene aiuta a mettersi in contatto con la natura». Si arresta qualche secondo nel parlare. «Ed è anche un gioco».

Gioco?

«Quando mi sono sposato, gli amici hanno gettato l’anello di Sunita in una vaschetta colma di latte. È uno scherzo che si usa sempre nelle nostre cerimonie. La sposa, alla cieca, immerge le mani fino a quando non lo ripesca».